Paul Mörker, 17.01.2025

This article explores the advantages and disadvantages of anonymity in cities compared to rural areas. While rural communities are characterized by close social ties and regular interaction, the anonymity of cities offers greater freedom, privacy, and opportunities for individual development. People can choose their social interactions and create personal spaces for retreat, fostering independence and self-expression. At the same time, anonymity presents challenges such as isolation, lack of social support, and the reinforcement of social inequalities. It often leads to societal fragmentation as interactions between different groups decrease, reducing mutual understanding and cohesion. This can contribute to a growing sense of alienation within urban communities.

The discussion highlights that the effects of anonymity depend heavily on individual preferences and societal structures. Cities must balance personal freedom and social cohesion to remain sustainable and livable spaces while addressing the potential for isolation and social divides.

Kontrast ländlicher und städtischer Regionen

Ländliche Regionen zeichnen sich, auf das Zusammenleben der Bewohner*innen bezogen, insbesondere durch eine geringe Anonymität aus. „Auf dem Dorf kennt jeder jeden“ ist ein verbreitetes Klischee, welches jedoch nicht vollends zu widerlegen ist. Im ländlichen Raum lebt eine geringe Einwohnerzahl auf eine große Fläche verteilt, so findet man im ländlichen Raum meist kleine aber vertraute Gemeinschaften. Der private Raum beginnt oftmals ab der Haustür oder gar dem Gartentor.

Regionen mit einem hohen Grad der Verstädterung weisen hingegen eine meist hohe Anonymität unter den Bewohner*innen auf. In der Masse der Stadt lässt es sich leicht verstecken und untergehen. In der Stadt leben vergleichsweise viele Menschen auf engem Raum zusammen. So ist es keine Seltenheit, dass der private Raum erst an der Wohnungs- oder Zimmertür beginnt. Es ist möglich nur durch eine Wand von einer fremden Person getrennt zu schlafen und zu leben, diese Person jedoch nicht zu kennen.

Auffassung der städtischen Anonymität im Expressionismus

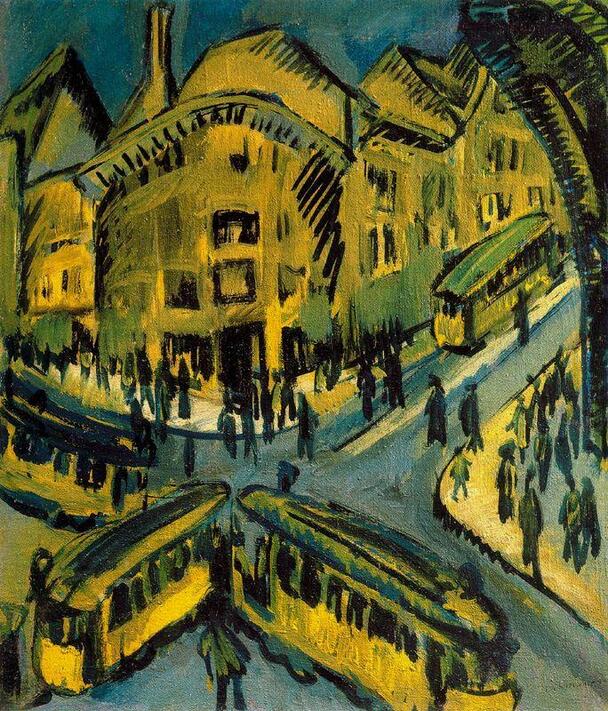

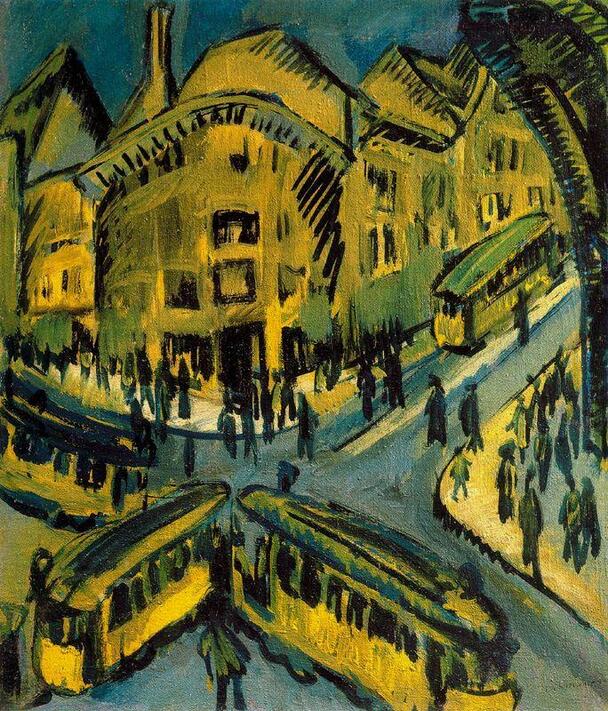

Nollendorfplatz, Ernst Ludwig Kirchner, 1912

[...]

Die Menschen rinnen über den Asphalt,

Ameisenemsig, wie Eidechsen flink.

Stirne und Hände, von Gedanken blink,

Schwimmen wie Sonnenlicht durch dunklen Wald.

[...]

Auf der Terrasse des Café Josty

Paul Boldt, 1912

Sowohl das Bild von Ernst Ludwig Kirchner als auch das Gedicht von Paul Boldt sind Beispiele expressionistischer Kunst, die die Anonymität in der Stadt behandeln. Im Expressionismus nahmen die Künstler meist eine negative Haltung gegenüber dem Leben in der Großstadt ein. Sowohl in dem als Beispiel herangezogenem Bild von Ernst Ludwig Kirchner, in dem der Nollendorfplatz in Berlin dargestellt ist, als auch in dem Ausschnitt des Gedichts „Auf der Terrasse des Café Josty“ von Paul Boldt, dass das Leben am Künstlercafé „Café Josty“ beschreibt, welches am Potsdamer Platz in Berlin gelegen war, wird diese Haltung eingenommen. Das Bild von Ernst Ludwig Kirchner wirkt bedrohlich und finster auf den Betrachtenden. Die Situation scheint durcheinander, so sehr, dass die Straßenbahnen zu kollidieren scheinen. Es ist eine Masse an Menschen zu sehen, die dunkel und unpersönlich dargestellt ist. Paul Boldt stellt die Menschen der Stadt dar als eilen sie vom Stress geprägt durch die Stadt. Er stellt die Stadt metaphorisch als „dunklen Wald“ dar.

Contra –

Gefühl der Isolation

Obwohl Städte oft als lebendige und pulsierende Lebensräume gelten, empfinden viele Menschen inmitten der Masse an Bewohner*innen Einsamkeit und Isolation. Dies liegt oft daran, dass ihnen echte emotionale Verbindungen im städtischen Alltag fehlen, da die Lebensweise von Hektik und Anonymität geprägt sein kann. Besonders für „Neuankömmlinge“ oder Menschen, die Schwierigkeiten haben, soziale Kontakte zu knüpfen, kann es herausfordernd sein, ein Netzwerk aufzubauen. Hinzu kommt, dass der nachbarschaftliche Zusammenhalt in städtischen Gebieten schwächer ausgeprägt sein kann, was das Gefühl der Isolation weiter verstärken kann.

Mangel an sozialer Unterstützung

In anonymen und individualisierten städtischen Umgebungen gibt es möglicherweise ein geringeres Gemeinschaftsgefühl. In der Stadt kann ein Gefühl der solidarischen Nachbarschaft fehlen, wie es in ländlichen Gebieten häufiger anzutreffen ist. Dies wurde besonders in Krisensituationen wie der Corona-Pandemie deutlich, als soziale Isolation eine große Herausforderung darstellte. Gleichzeitig zeigte die Pandemie aber auch, dass die Anonymität in städtischen Strukturen abnehmen kann, wenn Nachbarschaften zusammenrücken um sich gegenseitig zu helfen. Dennoch bleibt der Mangel an nachhaltigen sozialen Netzwerken in der Stadt ein Problem, das nicht nur Einzelpersonen, sondern auch die gesellschaftliche Resilienz schwächen kann.

Oberflächlichkeit und Entmenschlichung durch Sachlichkeit

Die funktionale Struktur des städtischen Alltags führt oft zu oberflächlichen und sachlich geprägten Interaktionen. Menschen begegnen sich häufig nur als „Funktionsträger“, etwa als Verkäufer und Dienstleister. Diese Sachlichkeit kann dazu führen, dass Menschen sich entmenschlicht fühlen, da ihre individuellen Eigenschaften und Persönlichkeiten kaum Beachtung finden. In solchen Kontexten werden Menschen oft auf ihre Rolle in einem System reduziert, was die soziale Entfremdung verstärkt.

Gefahr der Spaltung

Die soziale Ungleichheit in Städten wird durch die Struktur des urbanen Lebens oft noch verstärkt. Unterschiedliche Einkommensniveaus, Bildungszugänge und Wohnmöglichkeiten führen zu einer zunehmenden Segregation von sozialen Gruppen. In anonymen städtischen Umfeldern ist es leichter, soziale Probleme zu ignorieren, da die Nähe und das direkte Verständnis für andere Bevölkerungsgruppen fehlen. Diese räumliche und soziale Trennung birgt die Gefahr, dass Vorurteile und Spannungen zwischen verschiedenen sozialen Schichten zunehmen. Wenn der Kontakt zwischen Gruppen abnimmt, fehlt häufig das Verständnis für die Lebensrealitäten anderer, was eine Spaltung der Gesellschaft weiter vorantreiben kann.

Pro –

Freiheit und Individualität

Die Anonymität des städtischen Lebensraums bietet den Menschen eine große persönliche Freiheit und reduziert die soziale Kontrolle, die in kleineren Gemeinschaften oft sehr stark ausgeprägt ist. Diese soziale Freiheit umfasst auch die Möglichkeit, weniger örtlich gebunden zu sein, was es Menschen erleichter kann ihren Wohnort zu wechseln. Individuen haben die Chance, sich selbst zu definieren und ihre Eigenarten zu betonen, ohne ständig von den sozialen Normen und Erwartungen einer engmaschigen Gemeinschaft überwacht zu werden. Zudem bedeutet diese Freiheit auch einen hohen Grad an Privatsphäre, wodurch Menschen sich Rückzugsorte schaffen und ungestört ihren Interessen nachgehen können.

Vielfalt und Entfaltung

Durch die städtische Anonymität ist es den Menschen möglich, unterschiedliche Lebensstile, Rollen und Identitäten auszuprobieren, da sie weniger unter dem Druck sozialer Erwartungshaltungen stehen. Dies schafft eine Grundlage für gesellschaftliche Vielfalt, die sich sowohl in kulturellen als auch künstlerischen Ausdrucksformen widerspiegelt. Städte bieten Raum für kreative Entfaltung, neue Ideen und innovative Konzepte, da sie oft als Schmelztiegel verschiedener Kulturen und Lebensweisen fungieren. Diese Vielfalt trägt nicht nur zu einem bunten gesellschaftlichen Leben bei, sondern stärkt auch die Offenheit und Toleranz innerhalb der Gemeinschaft.

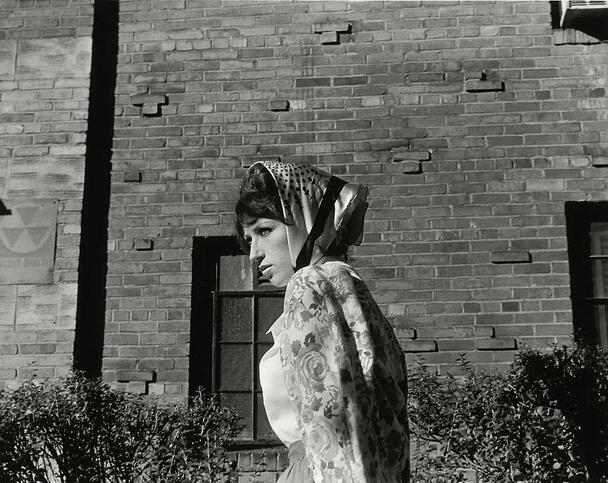

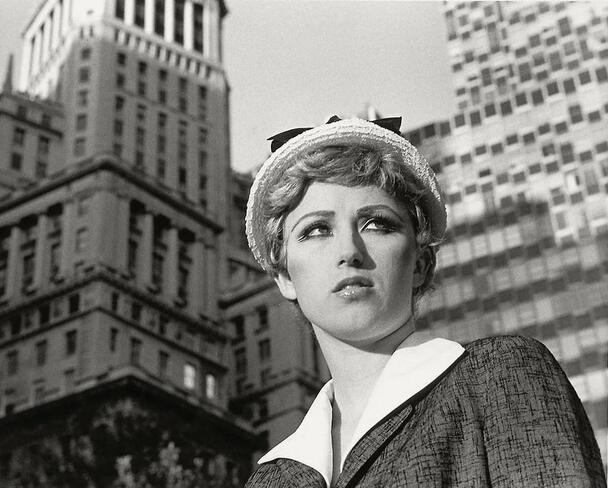

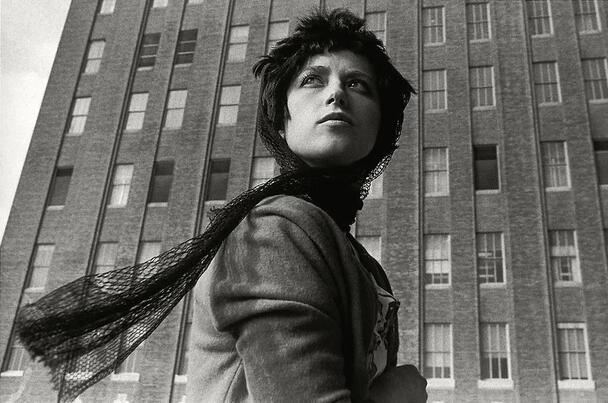

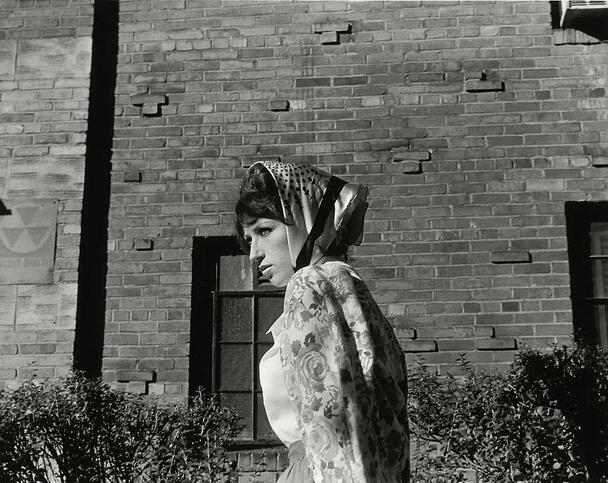

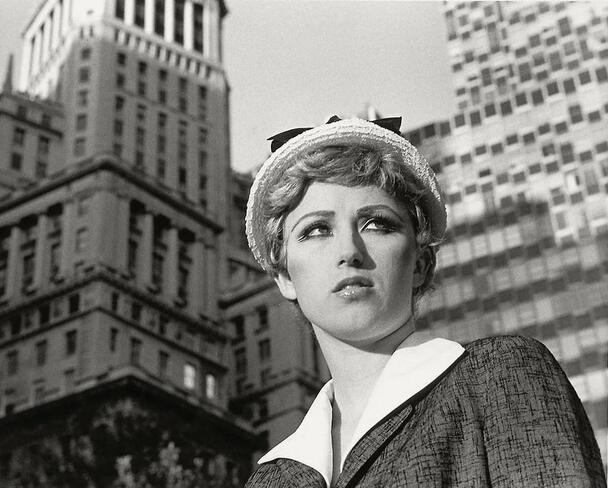

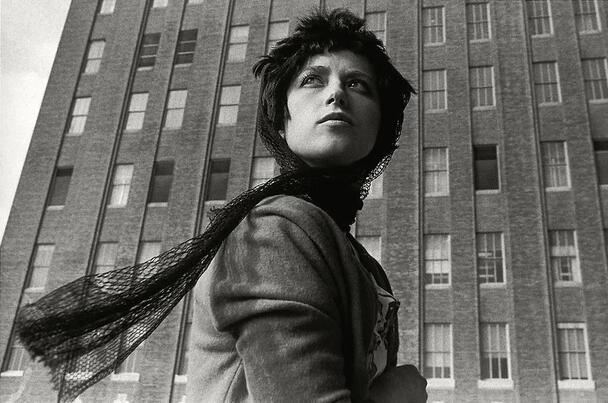

Mit eben dieser Möglichkeit zur Entfaltung spielt Cindy Sherman in ihrer Bilderreihe „Untitled Film Stills“ (1977-1980). In dieser Bilderreihe posierte sie selbst in verschiedenen Stilen und Identitäten, im Schutz der Anonymität der Stadt.

Untitled Film Still #19

Untitled Film Still #21

Untitled Film Still #58

Vermeidung von psychischer Überforderung

In kleineren Gemeinschaften kann die starke soziale Vernetzung und die damit einhergehende Notwendigkeit, auf enge Beziehungen zu Menschen, denen man in der Öffentlichkeit begegnet, emotional und sozial zu reagieren, zu einer Überforderung führen. Die Anonymität in Städten schützt die Menschen vor dieser psychischen Belastung, da sie weniger in soziale Verpflichtungen eingebunden sind, wenn ein Großteil der Begegnungen in der Öffentlichkeit keine persönliche Relevanz für die Menschen hat. Diese Schutzfunktion der Anonymität schafft einen wichtigen Ausgleich zwischen sozialer Interaktion und persönlichem Wohlbefinden.

Entscheidung über soziale Interaktion

Das Leben in der Stadt gibt den Menschen die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie viel und was für soziale Interaktion sie wünschen. Während einige die Anonymität nutzen, um sich in ihre Privatsphäre zurückzuziehen, bietet die Stadt gleichzeitig zahlreiche Möglichkeiten, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Diese Flexibilität erlaubt es den Menschen, ihr Leben so zu gestalten, wie es ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht – sei es durch das Knüpfen neuer Kontakte oder durch das bewusste Vermeiden sozialer Verpflichtungen. Diese Balance zwischen Rückzug und Teilhabe ist ein zentraler Vorteil des städtischen Lebens und ermöglicht es den Menschen, sich den unterschiedlichen Lebensphasen und Stimmungen anzupassen.

Fazit

Insgesamt zeigt sich, dass Anonymität sowohl eine Stärke als auch eine Schwäche des städtischen Lebens ist. Während sie Freiheit und Vielfalt fördert, stellt sie die Bewohner*innen zugleich vor die Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen Individualität und sozialem Zusammenhalt zu finden. So ist es letztendlich von der persönlichen Einstellung, Präferenz und Balance abhängig, ob die Anonymität in der Stadt eine Chance oder Herausforderung ist.

"Anonymität ist das, was viele suchen, die in die Großstädte ziehen, aber sie ist auch das, was viele in der Stadt fürchten." – Mazda Adli

Diskussion im Seminar

In der dem Thema folgenden Diskussion, wurden zunächst persönliche Sichtweisen zur Anonymität in der Stadt ausgetauscht. Es gab unterschiedliche Meinungen. Viele schienen die Anonymität der Stadt zu genießen. Die Wahl zu haben, wann man in Kontakt zu anderen tritt und wann man auch in der Öffentlichkeit seinen privaten Raum hat, schien besonders hervorzuheben zu sein. Es gab jedoch auch Meinungen, dass die Anonymität Überhand nehme. Menschen würden sich immer weiter zurückziehen und beispielsweise durch Kopfhörer versuchen den Kontakt untereinander weiter zu minimieren. Die Menschen würden durch die Anonymität immer weniger Rücksicht aufeinander nehmen.

Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde über die Vor- und Nachteile des Lebens in der Stadt im Vergleich zum Dorf gesprochen. Der Auffassung, dass das enge soziale Gefüge eines Dorfes oft die persönliche Entfaltung hemme, wurde zwar zugestimmt, doch gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass diese Freiheit in der Stadt auch zu einer sozialen Fragmentierung führen könne. Menschen, die in der Stadt ihre freie Entfaltung ausleben, würden dazu neigen, sich in homogenen Gruppen zu bewegen, insbesondere wenn es um politische Einstellungen gehe. Diese Gruppenbildung fördere eine gegenseitige Bestätigung der eigenen Ansichten, während der Austausch mit andersdenkenden Personen zunehmend vermieden werde.

Im Gegensatz dazu zwinge das Leben im Dorf die Bewohner aufgrund der engen Gemeinschaft stärker dazu, sich mit unterschiedlichen Perspektiven auseinanderzusetzen. Politische Meinungsverschiedenheiten bestünden zwar auch auf dem Land, jedoch bleibe der Austausch erhalten, da man im täglichen Leben aufeinander angewiesen sei. Diese erzwungene Interaktion fördere ein Verständnis für die Ansichten anderer und trotz verschiedener Ansichten seinen die meisten ländlichen Regionen starke Gemeinschaften. Im Vergleich dazu werde die Stadtbevölkerung oft als stärker segregiert wahrgenommen, mit weniger Verbindungen zwischen unterschiedlichen sozialen und politischen Gruppen.

Die Diskussion hat somit hervorgehoben, dass die Vielfalt in der Stadt zwar große Chancen bietet, aber ohne bewusste Bemühungen um Austausch und Dialog auch zu einer gesellschaftlichen Fragmentierung führen kann.

Literatur

Adli, Mazda (2017): Stress and the City. Warum Städte uns krank machen. Und warum sie trotzdem gut für uns sind. C. Bertelsmann Verlag, München.

Boldt, Paul (1912): Auf der Terrasse des Café Josty

Simmel, Georg; Lichtblau, Klaus (2009): Die Großstädte und das Geistesleben. In: Lichtblau, Klaus (eds) Soziologische Ästhetik. Klassiker der Sozialwissenschaften. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. DOI: 10.1007/978-3-531-91352-0_11

Bildquellen

Andreas Gücklhorn – unsplash.com

Usamah Khan – unsplash.com

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ernst_Ludwig_Kirchner_-_Nollendorfplatz.jpg

https://arthur.io/art/cindy-sherman/untitled-film-still-19

https://arthur.io/art/cindy-sherman/untitled-film-still-21

https://arthur.io/art/cindy-sherman/untitled-film-still-58

The discussion highlights that the effects of anonymity depend heavily on individual preferences and societal structures. Cities must balance personal freedom and social cohesion to remain sustainable and livable spaces while addressing the potential for isolation and social divides.

Kontrast ländlicher und städtischer Regionen

Ländliche Regionen zeichnen sich, auf das Zusammenleben der Bewohner*innen bezogen, insbesondere durch eine geringe Anonymität aus. „Auf dem Dorf kennt jeder jeden“ ist ein verbreitetes Klischee, welches jedoch nicht vollends zu widerlegen ist. Im ländlichen Raum lebt eine geringe Einwohnerzahl auf eine große Fläche verteilt, so findet man im ländlichen Raum meist kleine aber vertraute Gemeinschaften. Der private Raum beginnt oftmals ab der Haustür oder gar dem Gartentor.

Regionen mit einem hohen Grad der Verstädterung weisen hingegen eine meist hohe Anonymität unter den Bewohner*innen auf. In der Masse der Stadt lässt es sich leicht verstecken und untergehen. In der Stadt leben vergleichsweise viele Menschen auf engem Raum zusammen. So ist es keine Seltenheit, dass der private Raum erst an der Wohnungs- oder Zimmertür beginnt. Es ist möglich nur durch eine Wand von einer fremden Person getrennt zu schlafen und zu leben, diese Person jedoch nicht zu kennen.

Auffassung der städtischen Anonymität im Expressionismus

Nollendorfplatz, Ernst Ludwig Kirchner, 1912

[...]

Die Menschen rinnen über den Asphalt,

Ameisenemsig, wie Eidechsen flink.

Stirne und Hände, von Gedanken blink,

Schwimmen wie Sonnenlicht durch dunklen Wald.

[...]

Auf der Terrasse des Café Josty

Paul Boldt, 1912

Sowohl das Bild von Ernst Ludwig Kirchner als auch das Gedicht von Paul Boldt sind Beispiele expressionistischer Kunst, die die Anonymität in der Stadt behandeln. Im Expressionismus nahmen die Künstler meist eine negative Haltung gegenüber dem Leben in der Großstadt ein. Sowohl in dem als Beispiel herangezogenem Bild von Ernst Ludwig Kirchner, in dem der Nollendorfplatz in Berlin dargestellt ist, als auch in dem Ausschnitt des Gedichts „Auf der Terrasse des Café Josty“ von Paul Boldt, dass das Leben am Künstlercafé „Café Josty“ beschreibt, welches am Potsdamer Platz in Berlin gelegen war, wird diese Haltung eingenommen. Das Bild von Ernst Ludwig Kirchner wirkt bedrohlich und finster auf den Betrachtenden. Die Situation scheint durcheinander, so sehr, dass die Straßenbahnen zu kollidieren scheinen. Es ist eine Masse an Menschen zu sehen, die dunkel und unpersönlich dargestellt ist. Paul Boldt stellt die Menschen der Stadt dar als eilen sie vom Stress geprägt durch die Stadt. Er stellt die Stadt metaphorisch als „dunklen Wald“ dar.

Contra –

Gefühl der Isolation

Obwohl Städte oft als lebendige und pulsierende Lebensräume gelten, empfinden viele Menschen inmitten der Masse an Bewohner*innen Einsamkeit und Isolation. Dies liegt oft daran, dass ihnen echte emotionale Verbindungen im städtischen Alltag fehlen, da die Lebensweise von Hektik und Anonymität geprägt sein kann. Besonders für „Neuankömmlinge“ oder Menschen, die Schwierigkeiten haben, soziale Kontakte zu knüpfen, kann es herausfordernd sein, ein Netzwerk aufzubauen. Hinzu kommt, dass der nachbarschaftliche Zusammenhalt in städtischen Gebieten schwächer ausgeprägt sein kann, was das Gefühl der Isolation weiter verstärken kann.

Mangel an sozialer Unterstützung

In anonymen und individualisierten städtischen Umgebungen gibt es möglicherweise ein geringeres Gemeinschaftsgefühl. In der Stadt kann ein Gefühl der solidarischen Nachbarschaft fehlen, wie es in ländlichen Gebieten häufiger anzutreffen ist. Dies wurde besonders in Krisensituationen wie der Corona-Pandemie deutlich, als soziale Isolation eine große Herausforderung darstellte. Gleichzeitig zeigte die Pandemie aber auch, dass die Anonymität in städtischen Strukturen abnehmen kann, wenn Nachbarschaften zusammenrücken um sich gegenseitig zu helfen. Dennoch bleibt der Mangel an nachhaltigen sozialen Netzwerken in der Stadt ein Problem, das nicht nur Einzelpersonen, sondern auch die gesellschaftliche Resilienz schwächen kann.

Oberflächlichkeit und Entmenschlichung durch Sachlichkeit

Die funktionale Struktur des städtischen Alltags führt oft zu oberflächlichen und sachlich geprägten Interaktionen. Menschen begegnen sich häufig nur als „Funktionsträger“, etwa als Verkäufer und Dienstleister. Diese Sachlichkeit kann dazu führen, dass Menschen sich entmenschlicht fühlen, da ihre individuellen Eigenschaften und Persönlichkeiten kaum Beachtung finden. In solchen Kontexten werden Menschen oft auf ihre Rolle in einem System reduziert, was die soziale Entfremdung verstärkt.

Gefahr der Spaltung

Die soziale Ungleichheit in Städten wird durch die Struktur des urbanen Lebens oft noch verstärkt. Unterschiedliche Einkommensniveaus, Bildungszugänge und Wohnmöglichkeiten führen zu einer zunehmenden Segregation von sozialen Gruppen. In anonymen städtischen Umfeldern ist es leichter, soziale Probleme zu ignorieren, da die Nähe und das direkte Verständnis für andere Bevölkerungsgruppen fehlen. Diese räumliche und soziale Trennung birgt die Gefahr, dass Vorurteile und Spannungen zwischen verschiedenen sozialen Schichten zunehmen. Wenn der Kontakt zwischen Gruppen abnimmt, fehlt häufig das Verständnis für die Lebensrealitäten anderer, was eine Spaltung der Gesellschaft weiter vorantreiben kann.

Pro –

Freiheit und Individualität

Die Anonymität des städtischen Lebensraums bietet den Menschen eine große persönliche Freiheit und reduziert die soziale Kontrolle, die in kleineren Gemeinschaften oft sehr stark ausgeprägt ist. Diese soziale Freiheit umfasst auch die Möglichkeit, weniger örtlich gebunden zu sein, was es Menschen erleichter kann ihren Wohnort zu wechseln. Individuen haben die Chance, sich selbst zu definieren und ihre Eigenarten zu betonen, ohne ständig von den sozialen Normen und Erwartungen einer engmaschigen Gemeinschaft überwacht zu werden. Zudem bedeutet diese Freiheit auch einen hohen Grad an Privatsphäre, wodurch Menschen sich Rückzugsorte schaffen und ungestört ihren Interessen nachgehen können.

Vielfalt und Entfaltung

Durch die städtische Anonymität ist es den Menschen möglich, unterschiedliche Lebensstile, Rollen und Identitäten auszuprobieren, da sie weniger unter dem Druck sozialer Erwartungshaltungen stehen. Dies schafft eine Grundlage für gesellschaftliche Vielfalt, die sich sowohl in kulturellen als auch künstlerischen Ausdrucksformen widerspiegelt. Städte bieten Raum für kreative Entfaltung, neue Ideen und innovative Konzepte, da sie oft als Schmelztiegel verschiedener Kulturen und Lebensweisen fungieren. Diese Vielfalt trägt nicht nur zu einem bunten gesellschaftlichen Leben bei, sondern stärkt auch die Offenheit und Toleranz innerhalb der Gemeinschaft.

Mit eben dieser Möglichkeit zur Entfaltung spielt Cindy Sherman in ihrer Bilderreihe „Untitled Film Stills“ (1977-1980). In dieser Bilderreihe posierte sie selbst in verschiedenen Stilen und Identitäten, im Schutz der Anonymität der Stadt.

Untitled Film Still #19

Untitled Film Still #21

Untitled Film Still #58

Vermeidung von psychischer Überforderung

In kleineren Gemeinschaften kann die starke soziale Vernetzung und die damit einhergehende Notwendigkeit, auf enge Beziehungen zu Menschen, denen man in der Öffentlichkeit begegnet, emotional und sozial zu reagieren, zu einer Überforderung führen. Die Anonymität in Städten schützt die Menschen vor dieser psychischen Belastung, da sie weniger in soziale Verpflichtungen eingebunden sind, wenn ein Großteil der Begegnungen in der Öffentlichkeit keine persönliche Relevanz für die Menschen hat. Diese Schutzfunktion der Anonymität schafft einen wichtigen Ausgleich zwischen sozialer Interaktion und persönlichem Wohlbefinden.

Entscheidung über soziale Interaktion

Das Leben in der Stadt gibt den Menschen die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie viel und was für soziale Interaktion sie wünschen. Während einige die Anonymität nutzen, um sich in ihre Privatsphäre zurückzuziehen, bietet die Stadt gleichzeitig zahlreiche Möglichkeiten, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Diese Flexibilität erlaubt es den Menschen, ihr Leben so zu gestalten, wie es ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht – sei es durch das Knüpfen neuer Kontakte oder durch das bewusste Vermeiden sozialer Verpflichtungen. Diese Balance zwischen Rückzug und Teilhabe ist ein zentraler Vorteil des städtischen Lebens und ermöglicht es den Menschen, sich den unterschiedlichen Lebensphasen und Stimmungen anzupassen.

Fazit

Insgesamt zeigt sich, dass Anonymität sowohl eine Stärke als auch eine Schwäche des städtischen Lebens ist. Während sie Freiheit und Vielfalt fördert, stellt sie die Bewohner*innen zugleich vor die Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen Individualität und sozialem Zusammenhalt zu finden. So ist es letztendlich von der persönlichen Einstellung, Präferenz und Balance abhängig, ob die Anonymität in der Stadt eine Chance oder Herausforderung ist.

"Anonymität ist das, was viele suchen, die in die Großstädte ziehen, aber sie ist auch das, was viele in der Stadt fürchten." – Mazda Adli

Diskussion im Seminar

In der dem Thema folgenden Diskussion, wurden zunächst persönliche Sichtweisen zur Anonymität in der Stadt ausgetauscht. Es gab unterschiedliche Meinungen. Viele schienen die Anonymität der Stadt zu genießen. Die Wahl zu haben, wann man in Kontakt zu anderen tritt und wann man auch in der Öffentlichkeit seinen privaten Raum hat, schien besonders hervorzuheben zu sein. Es gab jedoch auch Meinungen, dass die Anonymität Überhand nehme. Menschen würden sich immer weiter zurückziehen und beispielsweise durch Kopfhörer versuchen den Kontakt untereinander weiter zu minimieren. Die Menschen würden durch die Anonymität immer weniger Rücksicht aufeinander nehmen.

Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde über die Vor- und Nachteile des Lebens in der Stadt im Vergleich zum Dorf gesprochen. Der Auffassung, dass das enge soziale Gefüge eines Dorfes oft die persönliche Entfaltung hemme, wurde zwar zugestimmt, doch gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass diese Freiheit in der Stadt auch zu einer sozialen Fragmentierung führen könne. Menschen, die in der Stadt ihre freie Entfaltung ausleben, würden dazu neigen, sich in homogenen Gruppen zu bewegen, insbesondere wenn es um politische Einstellungen gehe. Diese Gruppenbildung fördere eine gegenseitige Bestätigung der eigenen Ansichten, während der Austausch mit andersdenkenden Personen zunehmend vermieden werde.

Im Gegensatz dazu zwinge das Leben im Dorf die Bewohner aufgrund der engen Gemeinschaft stärker dazu, sich mit unterschiedlichen Perspektiven auseinanderzusetzen. Politische Meinungsverschiedenheiten bestünden zwar auch auf dem Land, jedoch bleibe der Austausch erhalten, da man im täglichen Leben aufeinander angewiesen sei. Diese erzwungene Interaktion fördere ein Verständnis für die Ansichten anderer und trotz verschiedener Ansichten seinen die meisten ländlichen Regionen starke Gemeinschaften. Im Vergleich dazu werde die Stadtbevölkerung oft als stärker segregiert wahrgenommen, mit weniger Verbindungen zwischen unterschiedlichen sozialen und politischen Gruppen.

Die Diskussion hat somit hervorgehoben, dass die Vielfalt in der Stadt zwar große Chancen bietet, aber ohne bewusste Bemühungen um Austausch und Dialog auch zu einer gesellschaftlichen Fragmentierung führen kann.

Literatur

Adli, Mazda (2017): Stress and the City. Warum Städte uns krank machen. Und warum sie trotzdem gut für uns sind. C. Bertelsmann Verlag, München.

Boldt, Paul (1912): Auf der Terrasse des Café Josty

Simmel, Georg; Lichtblau, Klaus (2009): Die Großstädte und das Geistesleben. In: Lichtblau, Klaus (eds) Soziologische Ästhetik. Klassiker der Sozialwissenschaften. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. DOI: 10.1007/978-3-531-91352-0_11

Bildquellen

Andreas Gücklhorn – unsplash.com

Usamah Khan – unsplash.com

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ernst_Ludwig_Kirchner_-_Nollendorfplatz.jpg

https://arthur.io/art/cindy-sherman/untitled-film-still-19

https://arthur.io/art/cindy-sherman/untitled-film-still-21

https://arthur.io/art/cindy-sherman/untitled-film-still-58