Ruby Zakrzewska, 30.01.2025

This article deals with the text "Augenblicke durch Fenster" by Jürgen Wertheimer. Wertheimer's work explores the window as a stylistic device in German poetry and highlights three books in particular. E.T.A. Hoffmann’s "Des Vetters Eckfenster", Wilhelm Raabe’s "Die Chronik der Sperlingsgasse", and Edgar Allan Poe’s "The Man of the Crowd" all share the common feature that the window plays a central literary role in their stories. Jürgen Wertheimer's text analyzes the window itself and interprets its significance within each of these works.

Prof. Dr. Jürgen Wertheimer wurde in München geboren und studierte Germanistik, Anglistik, Kunstgeschichte und Komparatistik in München, Siena und Rom. In Tübingen ist er seit 1991 Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik. Neben zahlreichen Büchern veröffentlichte Wertheimer mit Nicholas Conrad “Die Venus aus dem Eis. Wie vor 40.000 Jahren unsere Kultur entstand”. Das Projekt “Cassandra” leitet er seit 2017, in dem die Literaturen krisengefährdeter Regionen auf die Darstellung möglicher Konfliktursachen analysiert werden. Die Arbeit “Augenblicke durch Fenster” verfasste er in Paris 2006.

Jürgen Wertheimer fotografiert von Jörg Jäger

Definition Fenster

Anfangs in der Arbeit Jürgen Wertheimers beschreibt der Autor das Fenster als etwas Alltägliches.

Mit jedem weiteren Wort vertieft er sich weiter und geht darauf ein, was es mit dem Betrachter macht, wenn sich vor dem Fenster auf einmal etwas Interessantes abspielt. Er beschreibt die entflammte Neugier bildlich mit den Worten: "Augen werden zu Kannibalen, die sich nicht mehr sattsehen können und die dieses Etwas verschlingen möchten.”

Metaphorisch bezeichnet er das Fenster als “Komplizen”, hinter dessen Rahmen der Beobachter sich verstecken kann.

Mit der Distanz zum Geschehen, das draußen stattfindet, wächst die Tendenz des Menschen, sich eine Geschichte bzw. eine These aufzubauen im Bezug zum Beobachteten.

Das Zimmer betitelt Wertheimer als “camera obscura”, durch welche wir reelle Bilder betrachten können. Den Spruch “das Auge sei das Fenster der Seele” erwähnt der Professor um den Gedankengang weiterzuspindeln bis zur Behauptung, dass Fenster die Augen von Zimmern und Häusern seien.

Im nächsten Absatz geht Jürgen Wertheimer auf den eigentlichen Sinn der Arbeit ein, nämlich die Benutzung des Fensters als Mittel der Wahrnehmungsgestaltung “Mode d’emploi”.

Foto von iStock

In seinem Werk thematisiert Jürgen Wertheimer den Fensterblick als ein vielschichtiges Motiv, das seit der Romantik verstärkt zum Einsatz kommt. Auch heutzutage wird das Fenster in Romanen z.B. als Silberstreifen am Horizont dargestellt und kreiert zugleich einen Ort der Verbundenheit von draußen nach drinnen, vice versa. Es ermöglicht einen Dialog zwischen unterschiedlichen Welten und schafft dabei einen dritten Raum, in dem Wahrnehmung und Repräsentation miteinander in Kontakt kommen.

Das Fenster wird in Wertheimers Analyse zu einer Art optischer Illusion, die die Wirklichkeit verfälscht und zu einer Repräsentation der Realität wird, die eine subjektive Sichtweise widerspiegelt. In vielen literarischen Beispielen, wie in Edgar Allen Poes „The Man of the Crowd“, wird das Fenster als ein Symbol für distanzierte Wahrnehmung verwendet, die jedoch nie zu einer vollständigen Einsicht in das Innere eines anderen Menschen führt. Der Beobachter bleibt entfremdet, selbst wenn er vermeintlich Zugang zur „Welt“ erhält.

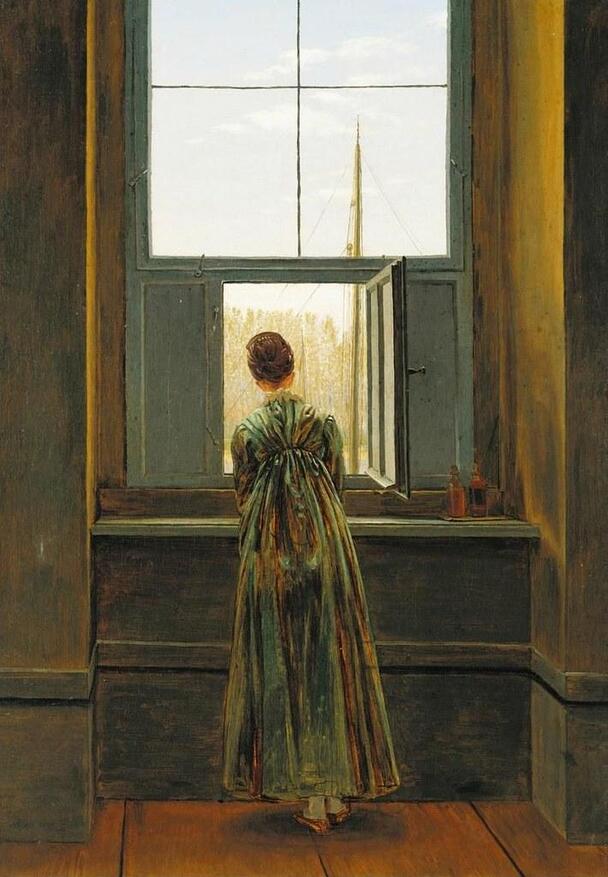

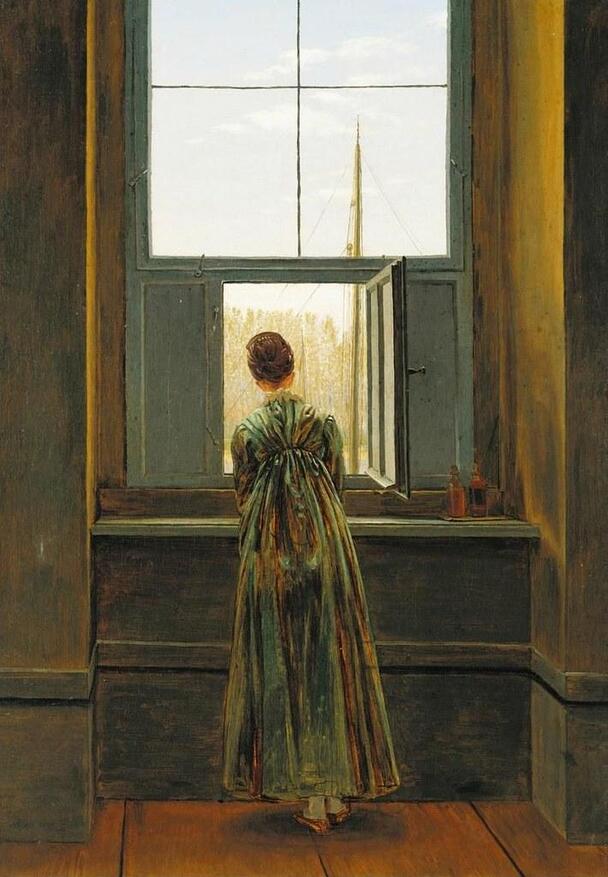

Frau am Fenster gemalt von Caspar David Friedrich 1822

Ein weiteres kurzes Beispiel, das Wertheimer für die Verwendung von Fenstern in der Literatur erwähnt, ist das Buch “Dantons Tod” von Georg Büchner, welches 1835 veröffentlicht wurde. In der Lektüre geht es um ein Drama, das während der Französischen Revolution spielt. Danton ist ein Politiker, der sich gegen die Schreckensherrschaft der Jakobiner stellt. Im Gegensatz zu den Jakobinern ist Danton für eine Revolution ohne Gewalt. Da Danton sich gegen Robespierre und seine Revolution ausspricht, wird er von Robespierre zum Volksfeind erklärt und plant ihn hinrichten zu lassen. Danton möchte jedoch nicht fliehen und entwickelt gleichzeitig Schuldgefühle, da er auch für zahlreiche Tode in den Septembermorden verantwortlich ist. Er wünscht sich den eigenen Tod und da er nicht flieht, wird er vor Gericht gezogen und schließlich mit seinen Freunden zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Jürgen Wertheimer verweist in dem Beispiel darauf, dass Schlüsselmomente, in denen sich die Revolutionisten Danton und Robespierre reflektieren und ihre innere Gefühlswelt zeigen, am Fenster stattfinden.

Am Ende wird das Fenster als Symbol für den Tod, als sich die Frauen der zum Tode verurteilten, an den Fenstern der Conciergerie verabschieden.

1. „Des Vetters Eckfenster“ von E.T.A. Hoffmann 1857

Das erste der 3 Hauptbeispiele Jürgen Wertheimers für seine Arbeit ist die Geschichte von E.T.A. Hoffmann aus dem Jahre 1822 “Des Vetters Eckfenster”

In „Des Vetters Eckfenster“ stellt das Fenster einen zentralen symbolischen Raum dar, in dem der Beobachter zwischen Realität und Fantasie hin- und hergerissen wird.

Die Geschichte handelt von einem Erzähler, der das Leben eines Vetters, nachdem dieser aufgrund einer schweren Krankheit im Rollstuhl sitzt, erzählt. Der Vetter, der ein Autor war, findet nach einiger Zeit Trost in dem Blick aus seinem Fenster, welches auf den Gendarmenmarkt in Berlin gerichtet ist. Da der ehemalige Autor auch nicht mehr imStande war zu schreiben, nutzte er sein Talent der Geschichtenerzählung, indem er sich auf die Menschen vor seinem Fenster fokussierte.

Gendarmenmarkt mit Nationaltheater illustriert von Friedrich August Calau 1815

Der Vetter erzählt dem Erzähler von seiner neu gewonnenen Beschäftigung und gemeinsam sitzen sie bis in die Abenddämmerung am Fenster. Aus der Sicherheit der eigenen vier Wände stürzen sie sich mit Hilfe eines Fernglases in die Menge und fantasieren über einzelne Menschen auf dem Markt. Die Sicht durch das Fenster dient als Distanzierung, die es dem Erzähler erlaubt, sich in die Gedankenwelt seines Vetters hineinzuversetzen, ohne direkten Kontakt aufzunehmen.

Nach Wertheimer wird hier durch Hoffmann die kreative Kraft, die aus einer physischen Einschränkung und der Distanz zur Welt erwächst, beleuchtet. Ähnlich wie in dem Film Hitchcocks “Fenster zum Hof”.

Der Professor geht darauf ein, wie eine körperliche Behinderung den Vetter zwingt, sich auf wenige Informationen zu konzentrieren und diese zu einer lebendigen Erzählung auszubauen. So wird das Beobachten zur Kunst des Schauens und schließlich zum Ausgangspunkt für das Erzählen – ein Prozess, der die wichtige Gabe eines Autors widerspiegelt.

Jürgen Wertheimer schreibt, wie die Perspektive aus dem Fenster es dem Vetter ermöglicht, das Chaos des Marktplatzes zu strukturieren und Bedeutung aus scheinbar zufälligen Interaktionen zu schöpfen. Er greift Figuren und Szenen heraus, spekuliert über ihre Hintergründe und Motive und erschafft damit plausible Geschichten, selbst wenn deren Wahrheit ungewiss bleibt. So plausibel, dass sogar der Erzähler der Geschichte zugeben muss, dass die Worte des Vetters zwar nicht belegt seien und ihn dennoch überzeugten, ob er nun wolle oder nicht.

Wertheimer geht im nächsten Absatz auf eine Schlüsselszene ein, die die Gefahren zeigt, wenn diese Distanz aufgegeben wird: Der Vetter wird von der Neugier überwältigt, als er ein Blumenmädchen beobachtet, das stets die gleiche Lektüre liest. Bei der Lektüre handelt es sich um ein Buch des Autors und nachdem dieser sich dem Blumenmädchen als Verfasser des Buches vorstellt, entsteht eine unangenehme Situation. Ein Hinweis darauf, dass die Kreativität des Geschichtenerzählens ihre Kraft aus der Unnahbarkeit und der Projektion schöpft, nicht aus der direkten Konfrontation mit der Realität.

Die Begegnung mit dem Blumenmädchen, das eines seiner eigenen Bücher liest, verdeutlicht die paradoxe Beziehung zwischen Autor und Figur. Das Mädchen ist sich der Existenz von Schriftstellern gar nicht bewusst, und der Versuch, sich als Autor zu offenbaren, führt nur zu Verwirrung und einer völligen Entzauberung des Moments. Hier wird das Fenster nicht nur als physischer Ort des Beobachtens thematisiert, sondern auch als Metapher für die Distanz, die notwendig ist, um Kreativität und Fiktion aufrechtzuerhalten.

Im nächsten Absatz nach der Erzählung über das Zusammentreffen mit dem Blumenmädchen werden die Beschreibungen der Figuren immer ausgeschmückter, so Wertheimer. Als Beispiel wird der große Mann, der als “exotische Figur” im Text Hoffmanns beschrieben wird, genommen. Es werden Thesen aufgestellt, wie, dass es sich um einen Pariser Pastetenbäcker oder doch um einen alten zynischen Zeichenlehrer handelt. Hier wird klar, dass beide Thesen gleichermaßen zutreffend sein könnten. Jürgen Wertheimer beschreibt den Vetter als “polyvalent”, mal beschreibt er fantasievoll, mal analysiert er wie ein kriminalistischer Spurenleser und dann wiederum wie ein distanzierter Analyst.

Wertheimer interpretiert das Fenster in diesem Fall als ein Instrument der Verzerrung der Welt, das den Beobachter dazu verleitet, illusionshafte Vorstellungen zu entwickeln, die nie mit Gewissheit der Wahrheit entsprechen werden.

Des Vetters Eckfenster illustriert von Jutta Mirtschin

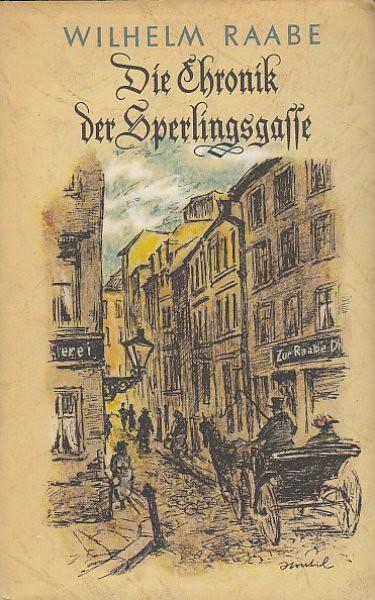

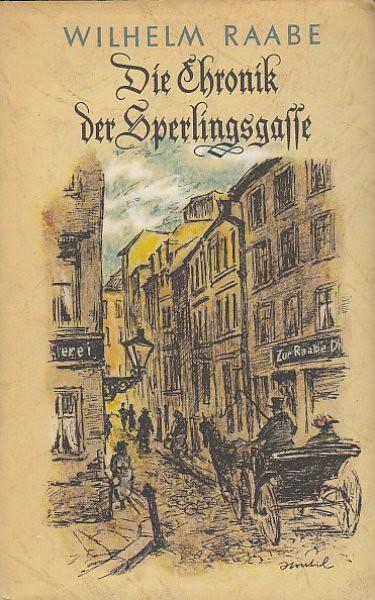

2. „Die Chronik der Sperlingsgasse“ von Wilhelm Raabe 1857

Das 2. Beispiel, das Jürgen Wertheimer erwähnt, ist „Die Chronik der Sperlingsgasse“ von Wilhelm Raabe aus dem Jahre 1857.

Der Erzähler und Verfasser dieser Chronik ist Johannes Wachholder, ein alter und zurückgezogener Gelehrter. Er beobachtet das Leben der Menschen in seiner Straße, der Sperlingsgasse, und verwebt diese Eindrücke mit Erinnerungen aus seinem eigenen Leben. Diese Erzählung erstreckt sich über den Zeitraum eines Winters bis zum Frühling. Dabei entsteht eine Sammlung von Ereignissen und Beobachtungen, die zwar nicht chronologisch, aber dennoch logisch miteinander verbunden sind.

Johannes ist seit seiner Kindheit mit Franz Ralff und dessen Frau Marie verbunden, in die beide Männer verliebt sind. Während Franz seine Liebe erwidert bekommt, bleibt Johannes außen vor. Diese unerfüllte Liebe zieht sich wie ein Leitmotiv durch das Buch und wird in Rückblenden erzählt. Marie stirbt früh, und kurze Zeit später folgt Franz ihr. Johannes wird daraufhin zum Vormund ihrer Waise, der kleinen Elise. Vor Franz' Tod erfährt Johannes von der tragischen Familiengeschichte der Ralffs: Franz’ Mutter wurde in ihrer Jugend von einem Grafen Seeburg verführt und geschändet, wodurch Franz zur Welt kam. Am Ende des Romans wiederholt sich diese Geschichte auf subtile Weise: Elise, die Tochter von Franz und Marie, soll Gustav heiraten, der selbst ein Nachkomme einer verarmten Tochter des Grafen Seeburg ist. So schließt sich ein Kreis, der sich durch das gesamte Werk zieht.

Die Chronik der Sperlingsgasse Wilhelm Raabe illustriert von Karl Stratil

Neben dieser zentralen Handlung bietet Die Chronik der Sperlingsgasse auch lebendige Schilderungen des Alltags in der Straße, in der Johannes Wachholder lebt, sowie Einblicke in das Leben der dortigen Bewohner. Raabe schafft damit ein detailreiches Porträt der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in Deutschland Mitte des 19. Jahrhunderts. Durch persönliche Erlebnisse und Rückblicke lässt er fünf Jahrzehnte Berliner Geschichte und Schicksale lebendig werden.

In dem Text kritisiert Jürgen Wertheimer die Sicht der deutschen Autoren, die wie auch in “des Vetters Eckfenster” eine ärmliche Dachstube als einen locus amoenus der Literatur sehen. Locus amoenus heißt sowas wie ein “anmutiger Ort”.

Die Dachstube gemalt von Carl Spitzweg 1865

Seiner Meinung nach sind diese Orte kein schöner Ort des Rückzugs, sondern Orte der Entrückung und Klaustrophobie, in denen das Fenster zur Membran des Irrsinns wird.

Wertheimer deutet darauf hin, dass das Fenster in dem Buch “die Chronik der Sperlingsgasse” mal zum Instrument der Zeitreise, in der Johannes Wachholder Szenen aus der Vergangenheit Revue passieren lässt und dann wiederum zum Faktor, der den Autor in die Gegenwart zurückholt.

Jürgen Wertheimer geht des Weiteren auf die Szene ein, als Johannes aus seiner alten Wohnung heraus in seine jetzige blickte, um festzustellen, dass Marie tot ist. Hier thematisiert Wertheimer den Moment, als Johannes von der Rolle des Beobachters ablässt, um seinen Freund zu trösten und von Marie Abschied zu nehmen. Trotz des tragischen Vorfalls bekommt der Leser nicht das Gefühl, dass der Autor der Chronik sich aufrichtig mit der Situation auseinandersetzt, sondern den Moment zur Schau stellt und schon fast romantisiert, so Wertheimer.

Die Chroniken dokumentieren, wie sich der Autor immer mehr von der Außenwelt abkapselt und sich in seine Erzählung vertieft. Jürgen Wertheimer weist darauf hin, dass der Autor sich hauptsächlich zurückzog und die Fensterbank verließ, um sich seiner imaginierten Welt zu widmen.

In Wertheimers Analyse wird das Fenster als Symbol für Entfremdung und Distanz zwischen dem Beobachter und den beobachteten Menschen verstanden. Es ermöglicht eine selektive Wahrnehmung, die die sozialen und moralischen Unterschiede zwischen den Individuen in der Gasse hervorhebt, ohne dass der Erzähler wirklich in ihre Welt eindringt. Das Fenster ist hier ein Mittel zur Beurteilung, aber gleichzeitig auch ein hindernisreicher Raum, der die Komplexität der dargestellten Realität in den Hintergrund rückt.

Der arme Poet gemalt von Carl Spitzweg etwa 1837

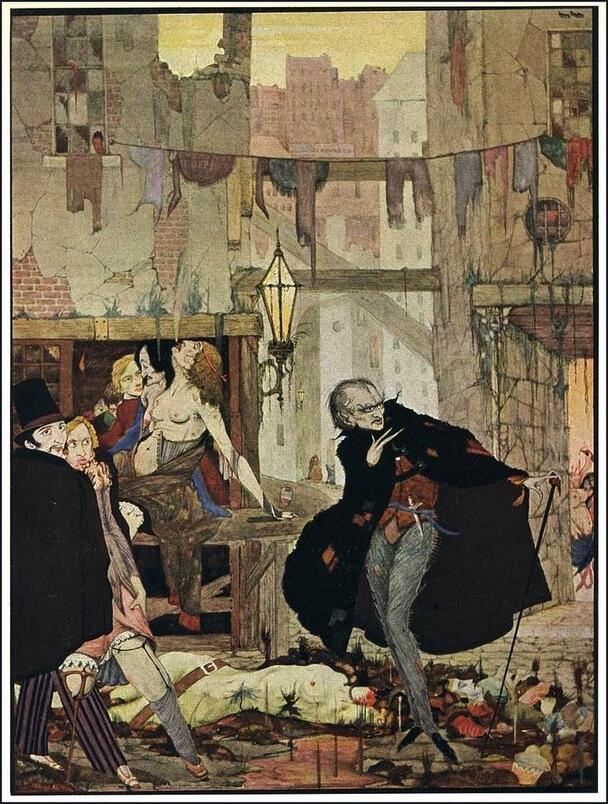

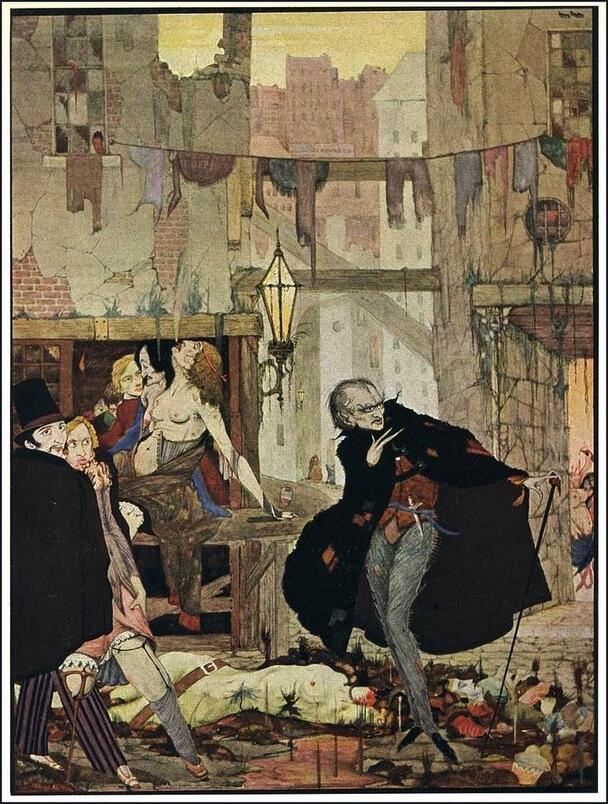

3. „The Man of the Crowd“ von Edgar Allan Poe 1840

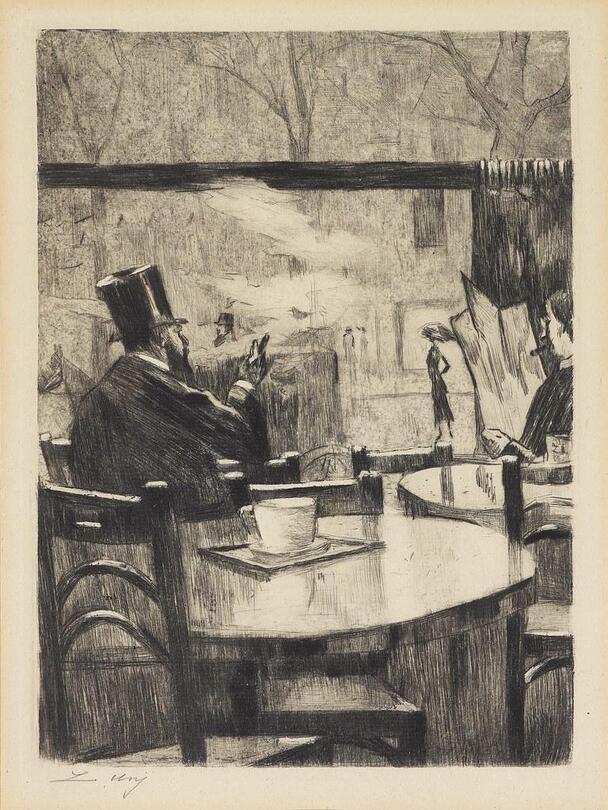

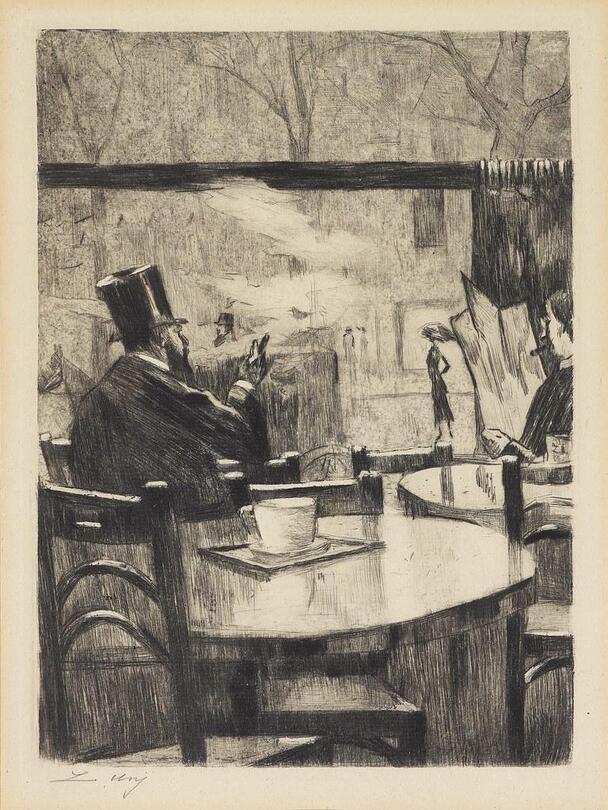

In Edgar Allan Poes „The Man of the Crowd“ wird das Fenster zu einem symbolischen Raum, der die Vermischung von Beobachtung und Obsession darstellt. Der Erzähler beginnt die Geschichte mit einem harmlosen Blick aus dem Fenster eines Londoner Cafés auf die Straße. Zunächst ist seine Wahrnehmung der Passanten objektiv und distanziert. Doch als der Erzähler auf einen bestimmten Mann stößt, wird dieser zum zentralen Fixpunkt seiner Aufmerksamkeit. Der Fensterblick verwandelt sich von einer einfachen Beobachtung in eine Verfolgung, als der Erzähler sich entschließt, dem Mann zu folgen und ihn stundenlang zu beobachten.

Anfangs vergleicht Wertheimer die Art der Beobachtungen, wie der Poesche Beobachter im Gegensatz zu den vorherigen kein Interesse an den Individuen der Masse hat, sondern diese objektiv in Kategorien unterteilt. Erst als er einen alten Mann erspäht, welchen er scheinbar keiner Art Mensch zuordnen kann, wird dieser subjektiv beschrieben mit zahlreichen Assoziationen. Die Beschreibung wird so intensiv, dass sich Wertheimer fragt, was ab diesem Moment Beschreibung und was Projektion ist. Im folgenden Absatz legt Jürgen Wertheimer das Augenmerk auf die Veränderung der Machtverhältnisse, die in den vorherigen Beispielen in wechselseitiger Abhängigkeit voneinander lagen. In Poe’s Beispiel ändern sich die Machtverhältnisse augenscheinlich, da der Beobachtende sich nicht von der Flüchtigkeit des Moments abschütteln lässt, sondern die Initiative ergreift, um mehr über den “man of the crowd” zu erfahren. Doch während der Verfolgung wird dem Leser immer unklarer, was der alte Mann im Schilde führt und warum der Verfolger so verbissen diesem so vehement folgt, um nach 2 Tagen auf die Grenze seiner Kräfte zu stößen und frustriert, sowie unbefriedigt die Verfolgung aufgeben zu müssen.

Im Café Herr mit Zylinder vor einem Kaffeehausfenster - in Rückenansicht illustriert von Lesser Ury 1923

Wertheimer hebt hervor, dass das Fenster in Poes Erzählung den Übergang von der äußeren Wahrnehmung zur inneren Besessenheit markiert. Der Erzähler wird immer mehr von der mysteriösen Gestalt des Mannes fasziniert und von der Idee getrieben, mehr über ihn zu erfahren. Dabei beginnt die Grenze zwischen Beobachtung und Beteiligung zunehmend zu verschwimmen. Der Erzähler wird von einem passiven Beobachter zu einem aktiven Verfolger, der sich immer mehr in die Jagd verstrickt, ohne jemals wirklich etwas über den Mann zu erfahren.

In der Interpretation Wertheimers steht der Fensterblick hier für die Dynamik von Macht und Kontrolle: Der Erzähler glaubt, die Kontrolle über die Situation zu haben, indem er den Mann beobachtet, doch er wird zunehmend von der Obsession getrieben und verliert sich in der Projektion und Interpretation der Bewegungen des Unbekannten. Das Fenster, ursprünglich ein Werkzeug der distanzierten Beobachtung, wird zum Instrument der Selbstmanipulation, da der Erzähler immer tiefer in eine psychologische Jagd hineingezogen wird.

Das Resümee “Es lässt sich nicht lesen” am Ende der Geschichte von Edgar Allen Poe nutzt Jürgen Wertheimer auch als das seiner Arbeit.

Der Professor erklärt das Zitat, in dem er Menschen als einzigartige Individuen beschreibt, zu denen man nie vollständigen Zugang bekommt. Die Zeichen, die von anderen Menschen gesendet werden kommen immer nur als beeinflusste Nachricht der eigenen Sinne bei einem selbst an.

Dementsprechend ist die Beobachtung durch ein Fenster erst Recht keine Grundlage einen Menschen wahrhaftig lesen zu können.

The Man of the Crowd illustriert von Harry Clarke 1923

Zusammenfassung

In allen drei Beispielen, die Jürgen Wertheimer in seiner Analyse verwendet, wird das Fenster als ein symbolisches Instrument der Wahrnehmung und der Manipulation der Realität gezeigt. In Hoffmanns Erzählung führt der Fensterblick zu einer Verzerrung der Wahrnehmung, in Raabes Chronik verstärkt er den sozialen Abstand des Beobachters und in Poes „The Man of the Crowd“ verwandelt er sich in ein Werkzeug der Obsession und Kontrolle. Das Fenster bleibt stets ein Raum, der den Beobachter von der Realität trennt und ihm erlaubt, sie zu selektieren, zu verändern und zu projizieren. Doch wie Wertheimer zeigt, ist dies sowohl eine produktive als auch problematische Perspektive, da sie die Grenzen zwischen Wahrheit und Illusion verwischt und die Wahrnehmung der Welt in einen subjektiven Akt verwandelt.

Quellenverzeichnis:

Text:

Jürgen Wertheimer : Augenblicke durch Fenster. In : Études Germaniques, Bd. 243, Paris 2006/3, S. 401-415

Hoffmann, E.T.A. : Des Vetters Eckfenster. In : E.T.A. Hoffmann. Poetische Werke, Bd. 12, Berlin 1962

Poe, Edgar Allan : The Man of the Crowd. In : Davidson, Edward H. (ed.) : Selected Writings of Edgar Allan Poe, Boston 1956

https://studyflix.de/deutsch/dantons-tod-zusammenfassung-5780/video

https://www.hausarbeiten.de/document/84344

https://www.kunstforum.de/artikel/locus-amoenus-oder-die-architektur-der-lust/

Bilder:

https://www.penguin.de/autoren/juergen-wertheimer/378347

https://www.wunderweib.de/diy-sichtschutz-so-koennen-nachbarn-nicht-mehr-ins-fenster-gucken-12570.html

https://kuader.com/it/caspar-david-friedrich/donna-alla-finestra.html

https://k3.de/berlin/literatur/hoffmann-des-vetters-eckfenster

https://etahoffmann.staatsbibliothek-berlin.de/portfolio-item/vetters-eckfenster/

https://www.helle-panke.de/de/topic/7.antiquariat.html?productId=35998

https://www.meisterdrucke.de/kunstdrucke/Carl-Spitzweg/24220/Die-Dachstube.html

https://www.groschenheft.de/wp-content/uploads/2024/03/MGS_Groschenheft_Champion-Carl-Spitzweg_Bild-scaled.jpg

https://www.neumeister.com/kunstwerksuche/kunstdatenbank/ergebnis/93-8/Lesser-Ury/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harry_Clarke_The_Man_of_the_Crowd.jpg

Prof. Dr. Jürgen Wertheimer wurde in München geboren und studierte Germanistik, Anglistik, Kunstgeschichte und Komparatistik in München, Siena und Rom. In Tübingen ist er seit 1991 Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik. Neben zahlreichen Büchern veröffentlichte Wertheimer mit Nicholas Conrad “Die Venus aus dem Eis. Wie vor 40.000 Jahren unsere Kultur entstand”. Das Projekt “Cassandra” leitet er seit 2017, in dem die Literaturen krisengefährdeter Regionen auf die Darstellung möglicher Konfliktursachen analysiert werden. Die Arbeit “Augenblicke durch Fenster” verfasste er in Paris 2006.

Jürgen Wertheimer fotografiert von Jörg Jäger

Definition Fenster

Anfangs in der Arbeit Jürgen Wertheimers beschreibt der Autor das Fenster als etwas Alltägliches.

Mit jedem weiteren Wort vertieft er sich weiter und geht darauf ein, was es mit dem Betrachter macht, wenn sich vor dem Fenster auf einmal etwas Interessantes abspielt. Er beschreibt die entflammte Neugier bildlich mit den Worten: "Augen werden zu Kannibalen, die sich nicht mehr sattsehen können und die dieses Etwas verschlingen möchten.”

Metaphorisch bezeichnet er das Fenster als “Komplizen”, hinter dessen Rahmen der Beobachter sich verstecken kann.

Mit der Distanz zum Geschehen, das draußen stattfindet, wächst die Tendenz des Menschen, sich eine Geschichte bzw. eine These aufzubauen im Bezug zum Beobachteten.

Das Zimmer betitelt Wertheimer als “camera obscura”, durch welche wir reelle Bilder betrachten können. Den Spruch “das Auge sei das Fenster der Seele” erwähnt der Professor um den Gedankengang weiterzuspindeln bis zur Behauptung, dass Fenster die Augen von Zimmern und Häusern seien.

Im nächsten Absatz geht Jürgen Wertheimer auf den eigentlichen Sinn der Arbeit ein, nämlich die Benutzung des Fensters als Mittel der Wahrnehmungsgestaltung “Mode d’emploi”.

Foto von iStock

In seinem Werk thematisiert Jürgen Wertheimer den Fensterblick als ein vielschichtiges Motiv, das seit der Romantik verstärkt zum Einsatz kommt. Auch heutzutage wird das Fenster in Romanen z.B. als Silberstreifen am Horizont dargestellt und kreiert zugleich einen Ort der Verbundenheit von draußen nach drinnen, vice versa. Es ermöglicht einen Dialog zwischen unterschiedlichen Welten und schafft dabei einen dritten Raum, in dem Wahrnehmung und Repräsentation miteinander in Kontakt kommen.

Das Fenster wird in Wertheimers Analyse zu einer Art optischer Illusion, die die Wirklichkeit verfälscht und zu einer Repräsentation der Realität wird, die eine subjektive Sichtweise widerspiegelt. In vielen literarischen Beispielen, wie in Edgar Allen Poes „The Man of the Crowd“, wird das Fenster als ein Symbol für distanzierte Wahrnehmung verwendet, die jedoch nie zu einer vollständigen Einsicht in das Innere eines anderen Menschen führt. Der Beobachter bleibt entfremdet, selbst wenn er vermeintlich Zugang zur „Welt“ erhält.

Frau am Fenster gemalt von Caspar David Friedrich 1822

Ein weiteres kurzes Beispiel, das Wertheimer für die Verwendung von Fenstern in der Literatur erwähnt, ist das Buch “Dantons Tod” von Georg Büchner, welches 1835 veröffentlicht wurde. In der Lektüre geht es um ein Drama, das während der Französischen Revolution spielt. Danton ist ein Politiker, der sich gegen die Schreckensherrschaft der Jakobiner stellt. Im Gegensatz zu den Jakobinern ist Danton für eine Revolution ohne Gewalt. Da Danton sich gegen Robespierre und seine Revolution ausspricht, wird er von Robespierre zum Volksfeind erklärt und plant ihn hinrichten zu lassen. Danton möchte jedoch nicht fliehen und entwickelt gleichzeitig Schuldgefühle, da er auch für zahlreiche Tode in den Septembermorden verantwortlich ist. Er wünscht sich den eigenen Tod und da er nicht flieht, wird er vor Gericht gezogen und schließlich mit seinen Freunden zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Jürgen Wertheimer verweist in dem Beispiel darauf, dass Schlüsselmomente, in denen sich die Revolutionisten Danton und Robespierre reflektieren und ihre innere Gefühlswelt zeigen, am Fenster stattfinden.

Am Ende wird das Fenster als Symbol für den Tod, als sich die Frauen der zum Tode verurteilten, an den Fenstern der Conciergerie verabschieden.

1. „Des Vetters Eckfenster“ von E.T.A. Hoffmann 1857

Das erste der 3 Hauptbeispiele Jürgen Wertheimers für seine Arbeit ist die Geschichte von E.T.A. Hoffmann aus dem Jahre 1822 “Des Vetters Eckfenster”

In „Des Vetters Eckfenster“ stellt das Fenster einen zentralen symbolischen Raum dar, in dem der Beobachter zwischen Realität und Fantasie hin- und hergerissen wird.

Die Geschichte handelt von einem Erzähler, der das Leben eines Vetters, nachdem dieser aufgrund einer schweren Krankheit im Rollstuhl sitzt, erzählt. Der Vetter, der ein Autor war, findet nach einiger Zeit Trost in dem Blick aus seinem Fenster, welches auf den Gendarmenmarkt in Berlin gerichtet ist. Da der ehemalige Autor auch nicht mehr imStande war zu schreiben, nutzte er sein Talent der Geschichtenerzählung, indem er sich auf die Menschen vor seinem Fenster fokussierte.

Gendarmenmarkt mit Nationaltheater illustriert von Friedrich August Calau 1815

Der Vetter erzählt dem Erzähler von seiner neu gewonnenen Beschäftigung und gemeinsam sitzen sie bis in die Abenddämmerung am Fenster. Aus der Sicherheit der eigenen vier Wände stürzen sie sich mit Hilfe eines Fernglases in die Menge und fantasieren über einzelne Menschen auf dem Markt. Die Sicht durch das Fenster dient als Distanzierung, die es dem Erzähler erlaubt, sich in die Gedankenwelt seines Vetters hineinzuversetzen, ohne direkten Kontakt aufzunehmen.

Nach Wertheimer wird hier durch Hoffmann die kreative Kraft, die aus einer physischen Einschränkung und der Distanz zur Welt erwächst, beleuchtet. Ähnlich wie in dem Film Hitchcocks “Fenster zum Hof”.

Der Professor geht darauf ein, wie eine körperliche Behinderung den Vetter zwingt, sich auf wenige Informationen zu konzentrieren und diese zu einer lebendigen Erzählung auszubauen. So wird das Beobachten zur Kunst des Schauens und schließlich zum Ausgangspunkt für das Erzählen – ein Prozess, der die wichtige Gabe eines Autors widerspiegelt.

Jürgen Wertheimer schreibt, wie die Perspektive aus dem Fenster es dem Vetter ermöglicht, das Chaos des Marktplatzes zu strukturieren und Bedeutung aus scheinbar zufälligen Interaktionen zu schöpfen. Er greift Figuren und Szenen heraus, spekuliert über ihre Hintergründe und Motive und erschafft damit plausible Geschichten, selbst wenn deren Wahrheit ungewiss bleibt. So plausibel, dass sogar der Erzähler der Geschichte zugeben muss, dass die Worte des Vetters zwar nicht belegt seien und ihn dennoch überzeugten, ob er nun wolle oder nicht.

Wertheimer geht im nächsten Absatz auf eine Schlüsselszene ein, die die Gefahren zeigt, wenn diese Distanz aufgegeben wird: Der Vetter wird von der Neugier überwältigt, als er ein Blumenmädchen beobachtet, das stets die gleiche Lektüre liest. Bei der Lektüre handelt es sich um ein Buch des Autors und nachdem dieser sich dem Blumenmädchen als Verfasser des Buches vorstellt, entsteht eine unangenehme Situation. Ein Hinweis darauf, dass die Kreativität des Geschichtenerzählens ihre Kraft aus der Unnahbarkeit und der Projektion schöpft, nicht aus der direkten Konfrontation mit der Realität.

Die Begegnung mit dem Blumenmädchen, das eines seiner eigenen Bücher liest, verdeutlicht die paradoxe Beziehung zwischen Autor und Figur. Das Mädchen ist sich der Existenz von Schriftstellern gar nicht bewusst, und der Versuch, sich als Autor zu offenbaren, führt nur zu Verwirrung und einer völligen Entzauberung des Moments. Hier wird das Fenster nicht nur als physischer Ort des Beobachtens thematisiert, sondern auch als Metapher für die Distanz, die notwendig ist, um Kreativität und Fiktion aufrechtzuerhalten.

Im nächsten Absatz nach der Erzählung über das Zusammentreffen mit dem Blumenmädchen werden die Beschreibungen der Figuren immer ausgeschmückter, so Wertheimer. Als Beispiel wird der große Mann, der als “exotische Figur” im Text Hoffmanns beschrieben wird, genommen. Es werden Thesen aufgestellt, wie, dass es sich um einen Pariser Pastetenbäcker oder doch um einen alten zynischen Zeichenlehrer handelt. Hier wird klar, dass beide Thesen gleichermaßen zutreffend sein könnten. Jürgen Wertheimer beschreibt den Vetter als “polyvalent”, mal beschreibt er fantasievoll, mal analysiert er wie ein kriminalistischer Spurenleser und dann wiederum wie ein distanzierter Analyst.

Wertheimer interpretiert das Fenster in diesem Fall als ein Instrument der Verzerrung der Welt, das den Beobachter dazu verleitet, illusionshafte Vorstellungen zu entwickeln, die nie mit Gewissheit der Wahrheit entsprechen werden.

Des Vetters Eckfenster illustriert von Jutta Mirtschin

2. „Die Chronik der Sperlingsgasse“ von Wilhelm Raabe 1857

Das 2. Beispiel, das Jürgen Wertheimer erwähnt, ist „Die Chronik der Sperlingsgasse“ von Wilhelm Raabe aus dem Jahre 1857.

Der Erzähler und Verfasser dieser Chronik ist Johannes Wachholder, ein alter und zurückgezogener Gelehrter. Er beobachtet das Leben der Menschen in seiner Straße, der Sperlingsgasse, und verwebt diese Eindrücke mit Erinnerungen aus seinem eigenen Leben. Diese Erzählung erstreckt sich über den Zeitraum eines Winters bis zum Frühling. Dabei entsteht eine Sammlung von Ereignissen und Beobachtungen, die zwar nicht chronologisch, aber dennoch logisch miteinander verbunden sind.

Johannes ist seit seiner Kindheit mit Franz Ralff und dessen Frau Marie verbunden, in die beide Männer verliebt sind. Während Franz seine Liebe erwidert bekommt, bleibt Johannes außen vor. Diese unerfüllte Liebe zieht sich wie ein Leitmotiv durch das Buch und wird in Rückblenden erzählt. Marie stirbt früh, und kurze Zeit später folgt Franz ihr. Johannes wird daraufhin zum Vormund ihrer Waise, der kleinen Elise. Vor Franz' Tod erfährt Johannes von der tragischen Familiengeschichte der Ralffs: Franz’ Mutter wurde in ihrer Jugend von einem Grafen Seeburg verführt und geschändet, wodurch Franz zur Welt kam. Am Ende des Romans wiederholt sich diese Geschichte auf subtile Weise: Elise, die Tochter von Franz und Marie, soll Gustav heiraten, der selbst ein Nachkomme einer verarmten Tochter des Grafen Seeburg ist. So schließt sich ein Kreis, der sich durch das gesamte Werk zieht.

Die Chronik der Sperlingsgasse Wilhelm Raabe illustriert von Karl Stratil

Neben dieser zentralen Handlung bietet Die Chronik der Sperlingsgasse auch lebendige Schilderungen des Alltags in der Straße, in der Johannes Wachholder lebt, sowie Einblicke in das Leben der dortigen Bewohner. Raabe schafft damit ein detailreiches Porträt der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in Deutschland Mitte des 19. Jahrhunderts. Durch persönliche Erlebnisse und Rückblicke lässt er fünf Jahrzehnte Berliner Geschichte und Schicksale lebendig werden.

In dem Text kritisiert Jürgen Wertheimer die Sicht der deutschen Autoren, die wie auch in “des Vetters Eckfenster” eine ärmliche Dachstube als einen locus amoenus der Literatur sehen. Locus amoenus heißt sowas wie ein “anmutiger Ort”.

Die Dachstube gemalt von Carl Spitzweg 1865

Seiner Meinung nach sind diese Orte kein schöner Ort des Rückzugs, sondern Orte der Entrückung und Klaustrophobie, in denen das Fenster zur Membran des Irrsinns wird.

Wertheimer deutet darauf hin, dass das Fenster in dem Buch “die Chronik der Sperlingsgasse” mal zum Instrument der Zeitreise, in der Johannes Wachholder Szenen aus der Vergangenheit Revue passieren lässt und dann wiederum zum Faktor, der den Autor in die Gegenwart zurückholt.

Jürgen Wertheimer geht des Weiteren auf die Szene ein, als Johannes aus seiner alten Wohnung heraus in seine jetzige blickte, um festzustellen, dass Marie tot ist. Hier thematisiert Wertheimer den Moment, als Johannes von der Rolle des Beobachters ablässt, um seinen Freund zu trösten und von Marie Abschied zu nehmen. Trotz des tragischen Vorfalls bekommt der Leser nicht das Gefühl, dass der Autor der Chronik sich aufrichtig mit der Situation auseinandersetzt, sondern den Moment zur Schau stellt und schon fast romantisiert, so Wertheimer.

Die Chroniken dokumentieren, wie sich der Autor immer mehr von der Außenwelt abkapselt und sich in seine Erzählung vertieft. Jürgen Wertheimer weist darauf hin, dass der Autor sich hauptsächlich zurückzog und die Fensterbank verließ, um sich seiner imaginierten Welt zu widmen.

In Wertheimers Analyse wird das Fenster als Symbol für Entfremdung und Distanz zwischen dem Beobachter und den beobachteten Menschen verstanden. Es ermöglicht eine selektive Wahrnehmung, die die sozialen und moralischen Unterschiede zwischen den Individuen in der Gasse hervorhebt, ohne dass der Erzähler wirklich in ihre Welt eindringt. Das Fenster ist hier ein Mittel zur Beurteilung, aber gleichzeitig auch ein hindernisreicher Raum, der die Komplexität der dargestellten Realität in den Hintergrund rückt.

Der arme Poet gemalt von Carl Spitzweg etwa 1837

3. „The Man of the Crowd“ von Edgar Allan Poe 1840

In Edgar Allan Poes „The Man of the Crowd“ wird das Fenster zu einem symbolischen Raum, der die Vermischung von Beobachtung und Obsession darstellt. Der Erzähler beginnt die Geschichte mit einem harmlosen Blick aus dem Fenster eines Londoner Cafés auf die Straße. Zunächst ist seine Wahrnehmung der Passanten objektiv und distanziert. Doch als der Erzähler auf einen bestimmten Mann stößt, wird dieser zum zentralen Fixpunkt seiner Aufmerksamkeit. Der Fensterblick verwandelt sich von einer einfachen Beobachtung in eine Verfolgung, als der Erzähler sich entschließt, dem Mann zu folgen und ihn stundenlang zu beobachten.

Anfangs vergleicht Wertheimer die Art der Beobachtungen, wie der Poesche Beobachter im Gegensatz zu den vorherigen kein Interesse an den Individuen der Masse hat, sondern diese objektiv in Kategorien unterteilt. Erst als er einen alten Mann erspäht, welchen er scheinbar keiner Art Mensch zuordnen kann, wird dieser subjektiv beschrieben mit zahlreichen Assoziationen. Die Beschreibung wird so intensiv, dass sich Wertheimer fragt, was ab diesem Moment Beschreibung und was Projektion ist. Im folgenden Absatz legt Jürgen Wertheimer das Augenmerk auf die Veränderung der Machtverhältnisse, die in den vorherigen Beispielen in wechselseitiger Abhängigkeit voneinander lagen. In Poe’s Beispiel ändern sich die Machtverhältnisse augenscheinlich, da der Beobachtende sich nicht von der Flüchtigkeit des Moments abschütteln lässt, sondern die Initiative ergreift, um mehr über den “man of the crowd” zu erfahren. Doch während der Verfolgung wird dem Leser immer unklarer, was der alte Mann im Schilde führt und warum der Verfolger so verbissen diesem so vehement folgt, um nach 2 Tagen auf die Grenze seiner Kräfte zu stößen und frustriert, sowie unbefriedigt die Verfolgung aufgeben zu müssen.

Im Café Herr mit Zylinder vor einem Kaffeehausfenster - in Rückenansicht illustriert von Lesser Ury 1923

Wertheimer hebt hervor, dass das Fenster in Poes Erzählung den Übergang von der äußeren Wahrnehmung zur inneren Besessenheit markiert. Der Erzähler wird immer mehr von der mysteriösen Gestalt des Mannes fasziniert und von der Idee getrieben, mehr über ihn zu erfahren. Dabei beginnt die Grenze zwischen Beobachtung und Beteiligung zunehmend zu verschwimmen. Der Erzähler wird von einem passiven Beobachter zu einem aktiven Verfolger, der sich immer mehr in die Jagd verstrickt, ohne jemals wirklich etwas über den Mann zu erfahren.

In der Interpretation Wertheimers steht der Fensterblick hier für die Dynamik von Macht und Kontrolle: Der Erzähler glaubt, die Kontrolle über die Situation zu haben, indem er den Mann beobachtet, doch er wird zunehmend von der Obsession getrieben und verliert sich in der Projektion und Interpretation der Bewegungen des Unbekannten. Das Fenster, ursprünglich ein Werkzeug der distanzierten Beobachtung, wird zum Instrument der Selbstmanipulation, da der Erzähler immer tiefer in eine psychologische Jagd hineingezogen wird.

Das Resümee “Es lässt sich nicht lesen” am Ende der Geschichte von Edgar Allen Poe nutzt Jürgen Wertheimer auch als das seiner Arbeit.

Der Professor erklärt das Zitat, in dem er Menschen als einzigartige Individuen beschreibt, zu denen man nie vollständigen Zugang bekommt. Die Zeichen, die von anderen Menschen gesendet werden kommen immer nur als beeinflusste Nachricht der eigenen Sinne bei einem selbst an.

Dementsprechend ist die Beobachtung durch ein Fenster erst Recht keine Grundlage einen Menschen wahrhaftig lesen zu können.

The Man of the Crowd illustriert von Harry Clarke 1923

Zusammenfassung

In allen drei Beispielen, die Jürgen Wertheimer in seiner Analyse verwendet, wird das Fenster als ein symbolisches Instrument der Wahrnehmung und der Manipulation der Realität gezeigt. In Hoffmanns Erzählung führt der Fensterblick zu einer Verzerrung der Wahrnehmung, in Raabes Chronik verstärkt er den sozialen Abstand des Beobachters und in Poes „The Man of the Crowd“ verwandelt er sich in ein Werkzeug der Obsession und Kontrolle. Das Fenster bleibt stets ein Raum, der den Beobachter von der Realität trennt und ihm erlaubt, sie zu selektieren, zu verändern und zu projizieren. Doch wie Wertheimer zeigt, ist dies sowohl eine produktive als auch problematische Perspektive, da sie die Grenzen zwischen Wahrheit und Illusion verwischt und die Wahrnehmung der Welt in einen subjektiven Akt verwandelt.

Quellenverzeichnis:

Text:

Jürgen Wertheimer : Augenblicke durch Fenster. In : Études Germaniques, Bd. 243, Paris 2006/3, S. 401-415

Hoffmann, E.T.A. : Des Vetters Eckfenster. In : E.T.A. Hoffmann. Poetische Werke, Bd. 12, Berlin 1962

Poe, Edgar Allan : The Man of the Crowd. In : Davidson, Edward H. (ed.) : Selected Writings of Edgar Allan Poe, Boston 1956

https://studyflix.de/deutsch/dantons-tod-zusammenfassung-5780/video

https://www.hausarbeiten.de/document/84344

https://www.kunstforum.de/artikel/locus-amoenus-oder-die-architektur-der-lust/

Bilder:

https://www.penguin.de/autoren/juergen-wertheimer/378347

https://www.wunderweib.de/diy-sichtschutz-so-koennen-nachbarn-nicht-mehr-ins-fenster-gucken-12570.html

https://kuader.com/it/caspar-david-friedrich/donna-alla-finestra.html

https://k3.de/berlin/literatur/hoffmann-des-vetters-eckfenster

https://etahoffmann.staatsbibliothek-berlin.de/portfolio-item/vetters-eckfenster/

https://www.helle-panke.de/de/topic/7.antiquariat.html?productId=35998

https://www.meisterdrucke.de/kunstdrucke/Carl-Spitzweg/24220/Die-Dachstube.html

https://www.groschenheft.de/wp-content/uploads/2024/03/MGS_Groschenheft_Champion-Carl-Spitzweg_Bild-scaled.jpg

https://www.neumeister.com/kunstwerksuche/kunstdatenbank/ergebnis/93-8/Lesser-Ury/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harry_Clarke_The_Man_of_the_Crowd.jpg