Hannes Mehrtens, 14.02.2025

This article explores Richard Sennett’s analysis of the decline of public life and the evolving relationship between private and public spheres. His book The Fall of Public Man examines how urban spaces, social roles, and interpersonal relationships have transformed from the 18th century to today. By connecting historical urban development with contemporary issues, Sennett highlights how modern technology and psychological perception have reshaped human interaction in cities. The article delves into these themes and reflects on their relevance in the present day.

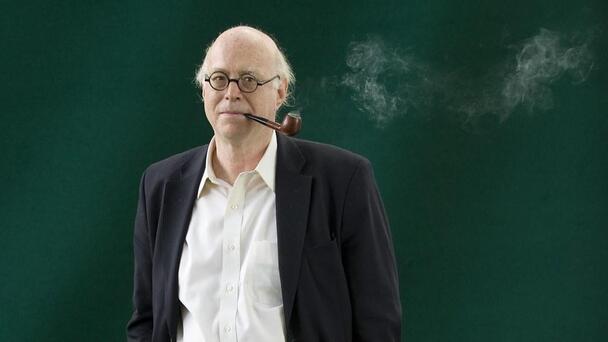

Richard Sennett und der Zerfall des öffentlichen Lebens

Richard Sennett, geboren 1943 in Chicago, ist Soziologe, Historiker und Schriftsteller. Er studierte in Harvard, lehrte unter anderem an der New York University und der London School of Economics und war Vorsitzender des Städteplankomitees der UNESCO. Sein Fokus liegt auf der Entwicklung von Städten, sozialen Strukturen und dem Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Privatheit.

Neben Der Verfall des öffentlichen Lebens schrieb er weitere einflussreiche Werke wie Die offene Stadt, in dem er Konzepte für eine belebtere urbane Öffentlichkeit entwickelt. Sennett betrachtet die Stadt nicht nur als architektonischen Raum, sondern als sozialen Organismus, in dem sich gesellschaftliche Veränderungen unmittelbar widerspiegeln. Seine Arbeiten verbinden Stadtsoziologie, Kulturgeschichte und Architekturtheorie und bleiben bis heute hochaktuell.

Richard Sennett

Theatrum Mundi: Die Bühne der Gesellschaft

Das Konzept des Theatrum Mundi stammt aus der Antike und beschreibt die Welt als eine große Bühne, auf der jeder Mensch eine Rolle spielt. Im 18. Jahrhundert funktionierte die Gesellschaft nach diesem Prinzip: Im privaten Raum konnte man sein, wer man wirklich war, während man im öffentlichen Raum eine soziale Rolle spielte. Kleidung, Gestik und Verhalten waren codierte Elemente, die es ermöglichten, mit Fremden zu interagieren, ohne persönliche Offenbarung.

Sennett argumentiert, dass dieser Mechanismus eine funktionierende Gesellschaft gewährleistete – eine Balance zwischen Distanz und Nähe. Die Menschen waren sich ihrer Rollen bewusst und konnten so am öffentlichen Leben teilnehmen, ohne persönliche Verletzlichkeit zu riskieren. Doch mit dem Aufkommen der modernen Individualität im 19. Jahrhundert begann sich dieses System aufzulösen.

Der Zerfall der öffentlichen Sphäre

Während das 18. Jahrhundert eine klare Trennung zwischen privatem und öffentlichem Leben kannte, begann sich dies im 19. Jahrhundert aufzulösen. Sennett beschreibt, dass mit dem Aufstieg der Idee des authentischen Individuums die Angst wuchs, im öffentlichen Raum durchschaut zu werden. Plötzlich wurde jede Handlung nicht mehr nur als soziale Interaktion gesehen, sondern als Ausdruck des wahren Charakters einer Person.

Dieser Wandel führte dazu, dass Menschen sich im öffentlichen Raum zunehmend zurückzogen. Das Bedürfnis nach Privatsphäre nahm zu, während die Öffentlichkeit immer mehr zur Bühne individueller Selbstinszenierung wurde. Ein Prozess, der sich bis in unsere heutige Zeit fortsetzt, in der soziale Medien den öffentlichen Raum digitalisieren und gleichzeitig neue Formen der Isolation erzeugen.

Die Stadt als Spiegel des Wandels

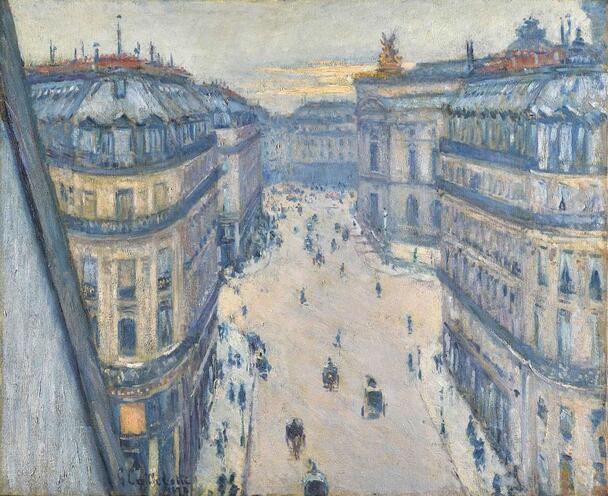

Ein zentraler Aspekt in Sennetts Analyse ist die Stadtentwicklung. Im 19. Jahrhundert veränderte sich die urbane Landschaft radikal – insbesondere in Metropolen wie Paris und London. Baron Haussmanns Umgestaltung von Paris führte dazu, dass enge, verwinkelte Viertel durch breite Boulevards ersetzt wurden, wodurch das Stadtbild homogener wurde.

Sennett kritisiert, dass diese Veränderungen den öffentlichen Raum nicht nur physisch, sondern auch sozial umstrukturierten. Während früher Marktplätze und belebte Straßenecken Orte der Interaktion waren, begannen sich Stadtviertel stärker nach Klassen zu differenzieren. Homogene soziale Räume entstanden, in denen die Vielfalt des öffentlichen Lebens schwand.

Gleichzeitig entwickelten sich Warenhäuser als neue soziale Räume, die die traditionellen Formen des Handels ablösten. Wo zuvor lebhafte Interaktionen zwischen Händlern und Käufern stattfanden, wurde das Einkaufen nun zu einer passiven Tätigkeit. Diese Kommerzialisierung des öffentlichen Raums war ein weiterer Schritt hin zur Entfremdung der Gesellschaft.

Gustave Caillebotte - Blick aus der 6. Etage - 1878

Die Psychologisierung des öffentlichen Lebens

Mit dem Zerfall der öffentlichen Sphäre setzte eine zunehmende Psychologisierung ein. Sennett beschreibt, wie Menschen begannen, sich selbst und andere nicht mehr nur anhand von Handlungen zu bewerten, sondern durch psychologische Deutungen. Jede Bewegung, jede Geste wurde nun interpretiert – was zur Angst führte, in der Öffentlichkeit falsch wahrgenommen zu werden.

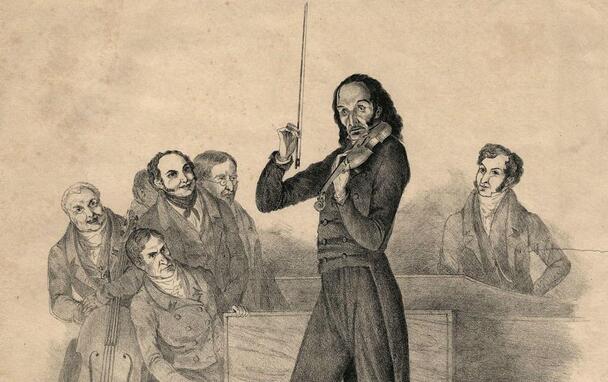

Dieser Wandel manifestierte sich auch in der Kunst: Während bis ins 18. Jahrhundert die Musik beispielsweise als Ausdruck eines Komponistenwerks galt, rückte im 19. Jahrhundert der ausführende Künstler selbst in den Mittelpunkt. Paganini oder Liszt wurden nicht mehr nur für ihre Musik bewundert, sondern für ihre Bühnenpräsenz und Aura. Diese Verschiebung zeigt, wie das öffentliche Leben zunehmend personalisiert und auf individuelle Performances reduziert wurde.

Ähnlich verhielt es sich in der Politik: Statt politische Inhalte standen nun die Persönlichkeiten der Politiker im Fokus. Das Charisma eines Politikers wurde wichtiger als seine Handlungen – eine Entwicklung, die bis in die heutige Zeit nachwirkt.

Niccolò Paganini - italienischer Violonist

Die Gegenwart: Öffentlichkeit im digitalen Zeitalter

Sennett geht so weit zu sagen, dass die Öffentlichkeit in ihrer ursprünglichen Form gar nicht mehr existiert. Stattdessen spricht er von einer „Tyrannei der Intimität“ – einer Gesellschaft, in der alles Persönliche nach außen getragen wird, während echte öffentliche Räume verschwinden. Dieser Prozess begann bereits im 20. Jahrhundert mit der Einführung des Fernsehens, das öffentliche Diskussionen in den privaten Raum verlegte.

Einführung des Fernsehens

Während in früheren Jahrhunderten öffentliche Plätze, Cafés oder Theater wichtige Orte des gesellschaftlichen Austauschs waren, wurde das Fernsehen zur neuen Bühne. Doch anders als im klassischen öffentlichen Raum, wo Interaktion und Meinungsbildung durch direkte Begegnungen stattfanden, wurde das Publikum nun zu passiven Zuschauern. Talkshows und politische Debatten wurden in das Wohnzimmer verlagert, wodurch Öffentlichkeit zwar simuliert, aber nicht mehr aktiv erlebt wurde.

Dieser Wandel setzte sich mit dem Internet und sozialen Medien fort. Heute sind öffentliche Diskussionen oft fragmentiert und finden in digitalen Räumen statt, die zwar eine globale Reichweite haben, aber gleichzeitig die persönliche Begegnung reduzieren. Paradoxerweise führt diese Omnipräsenz persönlicher Darstellung nicht zu mehr sozialem Austausch, sondern oft zu verstärkter Isolation: Menschen konsumieren Informationen, ohne sich real begegnen zu müssen.

Fazit: Ein Plädoyer für die offene Stadt

Trotz seiner kritischen Analyse bietet Sennett auch Lösungsansätze. In seinem Buch Die offene Stadt beschreibt er, wie urbane Räume gestaltet werden können, um wieder mehr soziale Interaktion zu ermöglichen. Anstatt Städte homogen zu gestalten, plädiert er für eine Architektur, die Begegnungen fördert – durch öffentliche Plätze, vielseitige Viertel und durchmischte Wohnstrukturen.

Ein persönliches Erlebnis unterstreicht seine These: Nach einem Schlaganfall musste Sennett das Gehen neu lernen. Dies tat er in der belebten Kantstraße in Berlin – ein Ort, an dem er die Dynamik der Stadt und die Interaktion der Menschen bewusst erlebte. Hier zeigte sich für ihn, dass eine lebendige Stadt nicht nur Infrastruktur ist, sondern ein sozialer Organismus, der durch Begegnungen lebt.

Seine Ideen sind heute aktueller denn je: Während digitale Medien die Öffentlichkeit in eine virtuelle Welt verlagern, ist es die Aufgabe von Stadtplanern, Architekten und Gesellschaften, physische Räume zu erhalten, in denen Menschen sich begegnen können.

Quellenverzeichnis

Textquellen:

- Buch: Richard Sennett: Der Verfall des Öffentlichen Lebens - Die Tyrannai der Intimität

- Buch: Richard Sennett: Die Offene Stadt

- Der Freitag (Melanie Lanner) - der Verlust der Öffentlichkeit: https://www.freitag.de/autoren/mlanner/der-verlust-der-oeffentlichkeit

- Sternstunde Philosophie (SRF Kultur) im Gespräch mit Yves Bossart: https://www.youtube.com/watch?v=z0lCOcLP1CY

- Kommentar von Prof. Dr. Wolfgang Eßbach

Bildquellen:

- B1 - https://revistaserrote.com.br/2020/04/humanismo-por-richard-sennett/

- B2 - https://www.kunstleben-berlin.de/impressionismus-am-montag-2-8-paris-und-die-peripherie/

- B3 - https://www.sharmusic.com/blogs/all/did-paganini-really-sell-his-soul-to-play-the-violin

- B4 - https://www.planet-wissen.de/kultur/medien/fernsehgeschichte_in_deutschland/index.html