Paula Cordes, 06.01.2025

In 2003, Stefan Rasche published his book ‘Das Bild an der Schwelle - Motivische Studien zum Fenster in der Kunst nach 1945’, in which he examines the window motif from various artistic perspectives and reflects on the symbolic and metaphorical significance of this motif in art. Rasche not only sheds light on the various ways in which the window is used as an artistic medium, but also examines the cultural, social and philosophical issues behind it. In particular, the themes of separation, crossing boundaries, perception and reality are at the centre of her considerations, as the window in the picture often functions as a space between the interior and the outside world, as a threshold that is made accessible for observation and interpretation.

Stefan Rasche veröffentlichte 2003 sein Buch „Das Bild an der Schwelle – Motivische Studien zum Fenster in der Kunst nach 1945“, in dem er das Fenstermotiv aus verschiedenen künstlerischen Perspektiven untersucht und die symbolische sowie metaphorische Bedeutung dieses Motivs in der Kunst reflektiert. Rasche beleuchtet dabei nicht nur die verschiedenen Arten, wie das Fenster als künstlerisches Mittel eingesetzt wird, sondern geht auch auf die dahinter stehenden kulturellen, sozialen und philosophischen Fragen ein. Dabei stehen insbesondere die Themen Trennung, Grenzüberschreitung, Wahrnehmung und Realität im Zentrum der Betrachtungen, da das Fenster im Bild oft als ein Raum zwischen dem Innenraum und der Außenwelt fungiert, als eine Schwelle, die der Betrachtung und Interpretation zugänglich gemacht wird.

Die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Fenstermotiv ist vielfältig und reicht von einer nüchternen Darstellung von Realität bis hin zu abstrakten, symbolischen Interpretationen. Rasche argumentiert, dass das Fenster im Kunstwerk nicht nur als „Durchblick“ auf die Welt außerhalb des Bildes zu verstehen ist, sondern auch als ein dynamisches Element, das die Wahrnehmung und das Verhältnis zwischen dem Innenraum und der Außenwelt herausfordert. Besonders deutlich wird dies in der Tatsache, dass es im Umgang mit Fenstern in der Kunst viele verschiedene Herangehensweisen gibt, die das Fenstermotiv sowohl als ein Mittel der Trennung als auch der Verbindung verstehen.

Zu Beginn seiner Analyse bezieht sich Rasche auf die Theorie der Zentralperspektive, die von dem italienischen Künstler und Theoretiker Leon Battista Alberti im 15. Jahrhundert formuliert wurde. Diese Theorie beschreibt, wie ein Bild so gestaltet werden kann, dass es dem Blick des Betrachters eine möglichst realistische und geordnete Sicht auf die dargestellte Welt ermöglicht, als ob er durch ein Fenster blickt. Rasche weist jedoch darauf hin, dass diese Perspektive, obwohl sie in vielen Kunstwerken nach 1945 immer noch präsent ist, zunehmend von anderen künstlerischen Ansätzen infrage gestellt wurde, bei denen das Fenster nicht nur als „Rahmen“ für die Realität dient, sondern diese selbst in Frage stellt.

In seiner Einleitung geht Rasche auch auf die Rolle des Fensters in der modernen Kunst ein und untersucht, ob es tatsächlich ein „Fenster zur Welt“ darstellt oder ob es die Welt verzerrt und idealisiert. Hier verweist er auf die Kritik von Erwin Panofsky, der das Fenster in der Kunst als eine „starre Glaslinie“ bezeichnete, die den Blick des Künstlers auf die Welt einfängt und damit die Wahrnehmung des Betrachters einschränkt. Diese Kritik an der Zentralperspektive ist eine der grundlegenden Auseinandersetzungen, die Rasche in seinem Werk anführt, um die verschiedenen Interpretationen des Fensters zu beleuchten.

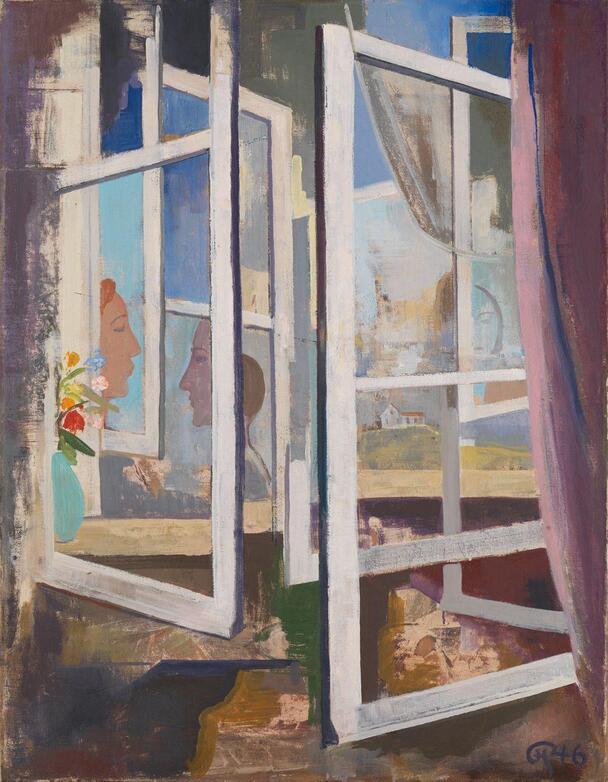

Abbildung 1: Karl Hofer, die Fenster, 1946

Ein wichtiges Element in Rasches Analyse sind die verschiedenen Werke, die das Fenstermotiv nach 1945 aufgreifen. Dabei zeigt er eine Vielzahl an Beispielen, die verdeutlichen, wie unterschiedlich dieses Motiv in der Kunst verwendet wurde. Ein Beispiel ist das Gemälde „Die Fenster“ (1946) von Karl Hofer. Dieses Werk entstand in der Nachkriegszeit, als viele Menschen auf der Suche nach einem Zeichen der Hoffnung und einer besseren Zukunft waren. Das Bild zeigt Fenster mit Quersprossen, die halb geöffnet sind und dem Betrachter eine weite Aussicht auf den Außenraum suggerieren, obwohl der Hintergrund kaum Tiefe zeigt. Rasche beschreibt das Fenster in diesem Bild als „sehnsuchtsvollen Fluchtraum“, der ein unerfülltes Bedürfnis nach einer heilen, idyllischen Welt weckt. Die warmen Farben des Gemäldes, die eine heitere, sommerliche Stimmung vermitteln, und die zarte Spiegelung der Fensterscheiben verstärken diesen Eindruck.

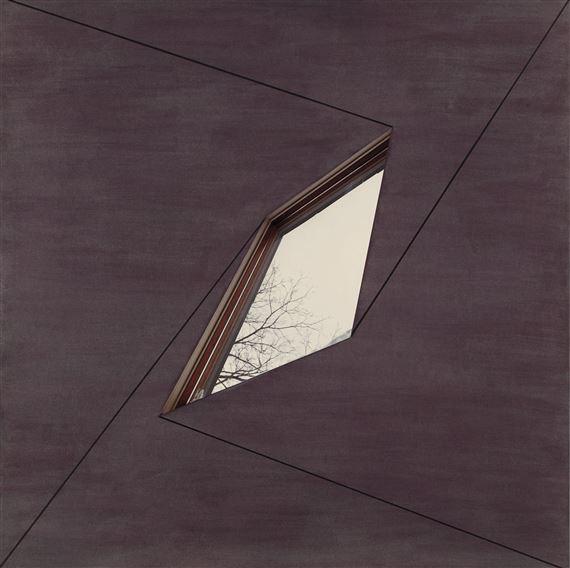

Abbildung 2: Jan Dibbets, Wayzata Window, 1990

Im Gegensatz dazu steht das Werk von Jan Dibbets, „Wayzata Window“ (1990), das eine völlig andere Herangehensweise an das Fenstermotiv darstellt. Dibbets war ein niederländischer Künstler, der sich mit der Wirkung von Licht und Raum in der Fotografie auseinandersetzte. In diesem Werk kombiniert er Fotografie und Aquarellmalerei, wobei das Fenster im Bild nur eine kleine Rolle spielt. Der Innenraum wurde gemalt, während der Außenraum im Hintergrund eine Fotografie ist, die keinen klaren „Rahmen“ bietet. Dibbets verzichtet bewusst auf eine Spiegelung im Fenster, was ihn von vielen anderen Künstlern unterscheidet und das Bild zu einem spannenden Beispiel für eine moderne Interpretation des Fensters macht.

Abbildung 3: Dan Graham, View Interior, 1967

Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel liefert Dan Graham mit seinem Werk „View Interior“ (1967). Graham ist bekannt für seine sozialkritischen Werke, und dieses Bild zeigt ein Speiselokal mit einem Blick auf eine anonyme städtische Peripherie. Im oberen Teil des Bildes sind leerstehende Sitzhocker zu sehen, während im unteren Teil eine dreiköpfige Familie abgebildet ist. Diese Bildkomposition wirft Fragen zur sozialen Entfremdung auf und zeigt eine harte Realität, die durch die städtebauliche Architektur und die Trennung zwischen Innen- und Außenraum verstärkt wird.

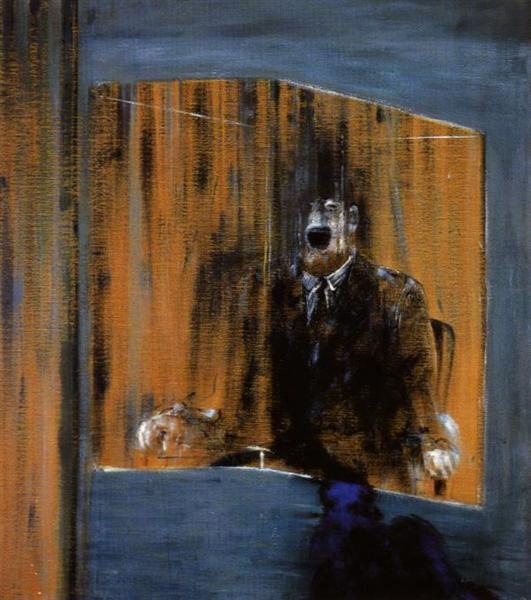

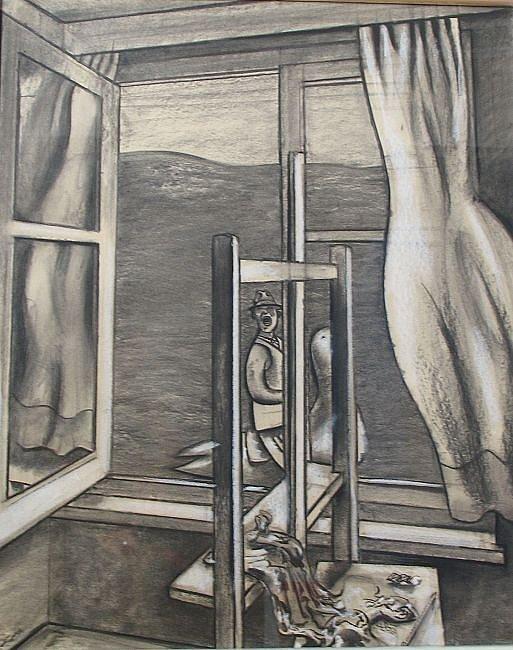

Abbildung 4: Francis Bacon, Study for Portrait, 1949

Francis Bacons „Study for Portrait“ (1949) geht noch einen Schritt weiter, indem es das Fenster als Symbol für die Angst und Isolation nutzt. Das Bild zeigt einen Mann in einem düsteren Raum, dessen verzerrtes Gesicht und die gespenstische Atmosphäre durch die Verwendung von braunen Pinselstrichen noch verstärkt werden. Rasche beschreibt den Raum als „locker“, aber die intensiven Farben und die angespannte Körperhaltung des Mannes erzeugen eine bedrohliche, beinahe klaustrophobische Stimmung. In diesem Werk fungiert das Fenster weniger als ein Blick nach außen, sondern als eine Barriere, die den Betrachter von der dargestellten Realität distanziert.

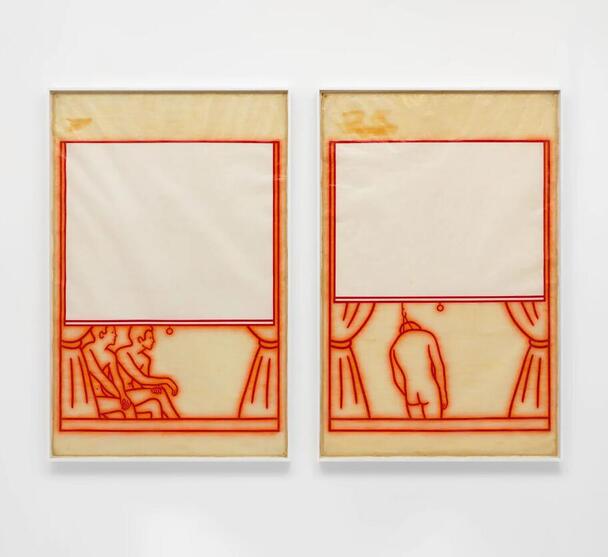

Abbildung 5: Ida Applebroog, Trinity Towers, 1982

Ida Applebroogs „Trinity Towers“ (1982) ist ein weiteres Beispiel, das das Fenstermotiv auf eine ganz andere Weise verwendet. Das Bild zeigt zwei nebeneinander platzierte Fenster, durch die der Betrachter in zwei verschiedene Szenen blickt – eine von einem unbekleideten Mann, der sich das Leben genommen hat, und eine von zwei weiteren unbekleideten Männern im Profil. Die anonyme, entpersonalisierten Darstellung und die Tatsache, dass der Betrachter eine distanzierte Perspektive einnimmt, verstärken den Eindruck von Voyeurismus und Überwachung. Das Fenster hier dient als Barriere, die zwischen dem Betrachter und den dargestellten Szenen vermittelt.

Abbildung 6: Wolfgang Mattheuer, Das graue Fenster, 1969

Das Fenstermotiv wird in der Kunst nach 1945 nicht nur als eine rein bildliche Darstellung von Innen- und Außenraum verwendet, sondern auch als ein Mittel, um gesellschaftliche, politische und psychologische Themen zu reflektieren. Werke wie „Das graue Fenster“ (1969) von Wolfgang Mattheuer, „American Interior no. 4“ (1968) von Erro und „Lunch“ (1970-72) von Howard Hodgkin zeigen, wie das Fenster als Symbol für Entfremdung, Bedrohung oder eine fragmentierte Wahrnehmung von Realität verwendet wird.

Abschließend lässt sich sagen, dass das Fenstermotiv in der Kunst nach 1945 eine entscheidende Rolle in der Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung der Welt, der Trennung zwischen Innen- und Außenraum sowie der subjektiven Realität des Betrachters spielt. Rasches Buch zeigt eindrucksvoll, wie unterschiedlich das Fenster in der Kunst verwendet wird, um tiefere philosophische, soziale und psychologische Themen zu erforschen. Das Fenster wird hier nicht nur als ein Objekt der Architektur, sondern als ein komplexes künstlerisches Symbol verstanden, das auf vielfältige Weise mit der Welt der Bilder und der Realität interagiert.

Quellen

Karl Hofer, die Fenster, 1946

https://www.kunsthalle-karlsruhe.de/wp-content/kunstwerk/jpg/K61AE993046EDD87C4ABD08834C4006C8.jpg

Jan Dibbets, Wayzata Window, 1990

https://media.mutualart.com/Images/2018_10/29/19/192859492/a2e90255-7a5f-44b0-84d4-5f264c021adc_570.Jpeg

Dan Graham, View Interior, 1967

https://d7hftxdivxxvm.cloudfront.net/?height=640&quality=80&resize_to=fit&src=https%3A%2F%2Fd32dm0rphc51dk.cloudfront.net%2F0018YU_Lg92yT3DJ_otPkw%2Flarge.jpg&width=470

Francis Bacon, Study for Portrait, 1949

https://uploads5.wikiart.org/images/francis-bacon/portrait(1).jpg!Large.jpg

Ida Applebroog, Trinity Towers, 1982

https://res.cloudinary.com/roberts-institute-of-art/image/fetch/q_auto,f_auto,h_1280/https:/ria.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/images/the_Roberts_Institute_of_Art_Ida_Applebroog_Trinity_Towers_image1_extended.jpg

Wolfgang Mattheuer, Das graue Fenster, 1969

https://www.nordhausen.de/_daten/cache/1280_4834_0806_63784275.jpg

Erro, American Interior no. 4, 1968

https://media.mutualart.com/Images/2013_02/28/19/190407188/d9c89624-86b9-4110-b3c3-eaea6ad3c39f.Jpeg

Richard Diebenkorn, Window, 1967

https://news.stanford.edu/__data/assets/image/0031/64939/varieties/795w.jpeg

Howard Hodgkin, Lunch, 1970-72

https://howard-hodgkin.com/wp-content/uploads/1972/06/PA105_Lunch.jpg

R.B. Kitaj, Desk Murder, 1970/1984

https://www.jmberlin.de/blog-en/jmbblog-en/wp-content/uploads/2012/08/kitaj_desk-murder.jpg

Hans Grundig, Ächtet die Atombombe, 1954

https://musenblaetter.de/userimages/Image/Werner%20Heldt%20Fensterausblick%20mit%20totem%20Vogel%20500.jpg

René Magritte, Les Promenades d‘Euclide, 1955

https://www.artwiseonline.com/cdn/shop/products/YY1007_2.jpg?v=1676073685&width=480

Sigmar Polke, Die drei Lügen der Malerei

https://www.kunsthaus-artes.de/thumbnails/b4/77/0f/1631178978/927447.R1_1_x.jpg